对于圣诞节的排斥并不是什么新鲜事,早已有之。

但排斥跟排斥之间,还是有区别的,从这些区别中可以看出时代思潮的变化。

二十年前,有些不从众的同学拒绝圣诞节时说的是“你们过你们的,我又不信上帝我不过”;十多年前,一些厌恶花钱的人则开始痛斥“圣诞节就是消费主义陷阱”。

总得来说,上述抵触有一些“众人皆醉我独醒”的优越感,但都属于个人主观选择,谈不上攻击他人。

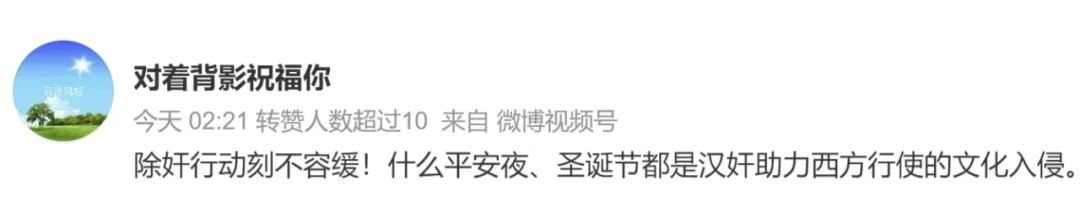

可大概从十年前发端,并在最近四五年开始泛滥,对圣诞节(也包括其它来自西方的节日)的抵制语言已然超出个人选择、娱乐消费的范畴,被抬升到了家仇国恨的高度,充斥一系列攻击性十足的大词。

很多平日里并不关注历史,也不谈论民俗,甚至特喜欢跟着张雪峰一起贬低文科价值的人,到了这个时候顺滑变身,一张嘴就是从人文社科里诞生的批判性大词。只要在12月24日当天刷刷简体中文的主流社交媒体,你就有很高频率遭遇“文化入侵”“节日殖民主义”这些口号的轰炸,个别抵制者甚至祭出“耻辱”“背叛祖宗”来指责过节的人。

在这些人的抵制语境里,过个圣诞节犹如在辛丑条约上签字,丧权辱国,遗臭万年。尽管人家实际上做的不过是给对象买了块巧克力,还是Made In China,实打实地给GDP做了一点微小的贡献。

然而,千万别怠慢了流行语言的威力,也别低估他们对于群体共识的影响。

网络上,这类大词的高密度轰炸已经持续了好几年。直接影响就是,在简体中文的交流环境里,“圣诞”已和“入侵”“殖民”形成深度捆绑。无法做到与社交媒体隔离的人,即便自己原有的价值判断没有被这种捆绑所改变,也多少形成了条件反射,一提到圣诞就会联想到那些负面词汇。

线下的抵制事件也不少见(图源:中新网)

这种局面也挺矛盾。从我的经历来看,很多人对于身边朋友讨论的行为是很警觉的。但凡在人稍微多点的聊天群里,不难看到“你不要讨论了”“你就一小老百姓操心这事干啥”这种提醒。

然而,当他们面对的不是普通朋友而是强势舆论制造的化语言时,以及这种语言对群体思维、日常生活的化影响,警觉、警惕却不全然不见了。相反的是,他们要么欣然被新潮流同化,要么保持沉默任潮流汹涌。

但在我看来,这些充满斗争性的大词,比假大空的大词更值得警惕。所以,哪怕我无法改变这些大词掀起的潮流,我也要表达自己对这些大词的真实感受。

它们造成的影响不只是像后者那样让一个人的表达变得空洞,还会让表达带有攻击性,排他性。当它们流行开来之后,就会对一个群体的语言环境造成污染,继而影响这个群体的共识,左右一个群体对很多事情的价值判断。如此语言环境所塑造的共识,即便不能直接左右个体选择,也多少会带来压力。

对于这些斗争性大词带来的变化,积极使用者认为他们是觉醒,是自信;反对者则认为是保守,是倒退。于是,撕裂就随之发生。

面对这种撕裂,我绝不会以理中客的姿态各打五板,而是根据撕裂是如何上演的,给出一个清晰的结论:一切责任皆在指责方(多说一句,模糊标准、和稀泥式的“辩证法”是一种去真存伪的陋习,早就该改了)——一个人就想找个日子乐呵乐呵,却遭遇“助长文化入侵”“不肖炎黄子孙”这种上纲上线的指责。这个并没有伤害任何人的人,凭什么要为别人引发的“撕裂”负责?

除了上述影响,我拒绝使用这些大词的另一个原因,是因为它们即脱离了个人经历,也禁不起刨根问底的追问。假如我接受了这样的语言,并根据它们来定义圣诞,那可以说我的记忆,我的思维,我的价值就被别人的语言所重新塑造,背离了我的亲身经历。直白点的说法,就是被了。

不要轻视“禁得起追问”这个标准。

对于一种表达,一个人能为它提供多少有理有据的解释说明,提供多少来自真实生活的细节和体验,是判断这个表达可信度、准确性的关键标准。也能看出一个表达者究竟是真的知道自己在说什么,还是在跟风复读。

比如,当一个人说他喜欢《七龙珠》,并能准确告诉你当年海南美术摄影出版社出版的漫画多少钱一本,告诉你孙悟空何时变成的超级赛亚人,甚至能给你分析布尔玛到底喜没喜欢过悟空,那他“喜欢《七龙珠》”这句话就不是空洞的口号,而是禁得起追问的真实表达。因为他可以为自己说的话提供个体的真实经历,充满细节的事实支撑。

而这种表达与追问的习惯,恰恰也是抵御假大空式“大词”对个体侵扰的有效办法——对于一个和个人生活相关的概念,对它的定义和判断应当来源于过往生活的细节,而不是脱离它们的强行灌输。

所以,对于“圣诞”的定义和表达,也应当来自真实的、具体的经历,并从中挖掘生活细节和情感体验。

“人不是活一辈子,也不是活几年几月几天,而是活那么几个瞬间”——那些不会被忘记,不经意间会被想起的细节,才能构成“我到底是谁”的答案。而不是那些想要强硬钻进一个人脑子里,继而洗去过往,改变这个人思维与言行的大词。

那么,我和我身边的人,能够定义“圣诞”二字的细节和回忆又有哪些呢?

在90年代,圣诞带给我的是童年幻想。那时我的阅读能力还限于《格林童话》《安徒生童话》,但这不妨碍我还在上幼儿园时,憧憬圣诞老人骑着驯鹿飘洋过海,趁我睡觉时把礼物放在我枕头旁边。但那会儿家庭条件并不富裕,我对圣诞也仅仅是个美好憧憬罢了。但我也不会因此失望,毕竟跟卖火柴的小女孩相比,我有个温暖的家,不至于因贫穷而被冻死在新年前夜,带着对圣诞树的憧憬离开人世。而且圣诞之后,春节也就不远了,我还可以继续期待压岁钱——童年时候的想法很简单,不论是中国节还是西方节,有礼物可期待就是好节。

上了中学后,学业压力一年比一年大。寒假之前的圣诞节,就更成了一个难得的机会,让我和好友们互道祝福,互送礼物,从繁重的作业里解脱片刻。那个年代流行的手写贺卡,成了常见的圣诞礼物之一,多年之后更是被一代人珍藏的“文物”。

蹦迪班的文娱主笔村花,当年想给喜欢的男生送圣诞贺卡,又怕直接给他太直接,就给半个班级的人都送了一张。这种表达情感的方式,想一想真是带有独特的东亚式浪漫,含蓄内敛。随着时间流逝,那些贺卡上的字迹不论好看不好看,都已成了珍贵存在。

来自1988年的一张圣诞贺卡

即便是离开校园的圣诞,它依然保持着一种纯粹。没错,这是一个空降的“洋节”,但正因如此,它没有被牵扯进领导与下属的权力关系、需要算计利害得失的世俗人情。在这个洋节里不必挖空脑袋研究领导喜好,也不必担心疏忽了哪个亲戚的情绪,连群发祝福都不用刻意去编。在这一天准备礼物时,心里想的人,大多是因为爱情以及友情。

备战考研的北外考生在平安夜合唱歌曲

总之,从我和身边朋友们的真实经历来看,圣诞给我们留下的个人记忆,已然和圣诞诞生时的宗教属性无关,也看不出任何意识形态对个体的戕害。

别人当然可以说这样过圣诞不够“正宗”,但却无法否认这些圣诞记忆的美好——童年时的圣诞,让一个小孩子对外界充满憧憬与想象;校园时代的圣诞,让肩负学业压力的学生们享受片刻的自由;追求爱情时候的圣诞,则让一个人的青春可以留下浪漫回忆;步入职场后的圣诞,依然有着脱离人情世故的惬意。

这些来自于个体真实体验的圣诞记忆,不应被时代潮流所篡改。在定义圣诞的时候,我们应当想一想,自己的答案有没有背叛自己心底的情感与记忆。

所以,我觉得拥有相似回忆的人,大可通过这些经历来定义你自己的圣诞,而不是被那些个被错用、滥用的大词所篡改。

斗争性十足的大词看似很有威力,高高在上,俯瞰众生,但如果一个人用它们来构筑自己,任由自己的语言被它们所占据,而不是自己的亲身经历,那当他的语言变得格外空洞的同时,他也“成功战胜了自己,爱上了大词”。

在这个潮流汹涌的年头,对这些“大词”形成免疫力,用个体真实、经得起追问的细节来塑造语言,很有必要。个人认为,具备这样的免疫力,比过不过圣诞,要重要得多。

最后想和大家分享的是,我最新的圣诞记忆——我即将第一次在国外度过圣诞节。当各位看到这篇推送时,加拿大西部时间还是12月24日。今天逛街体验节日气氛时,看到一颗挂着“Joy To The Wolrd”的圣诞树,树上插着许多国家的国旗,其中一面,便是我最熟悉的五星红旗。

自动播放这让我想起曾经影响每一个国人的另一个潮流。

2001年年底加入WTO后,中国制造业便迅速借着这个潮流,成为圣诞节这个节日的最大受益者之一——欧美各国过节时购买的圣诞装饰品,有60%都来自中国。

所以,当抨击圣诞的人动不动祭出“文化自信”“抵制洋节”这些大词的时候,不要忘记,假如没有当年那个融入世界的潮流,如今为你们提供自信的经济基础根本无从建立。你们的攻击性语言,怕是只会侵蚀好不容易搭建起来的基础,而那里凝结的是无数中国工人的汗水。