《童话、博物学与维多利亚文化》是一部讨论英国维多利亚时代自然文学与科学写作的著作,讨论主题围绕该时期的自然文学、经典童话与博物学运动展开。

妖精如缩小版的人类,它们的无力蕴含着维多利亚人对自身的怜悯。而自怜是认清事实后的情绪释放,只有这样才能慢慢接受环境在不断改变这个残酷的现实。维多利亚时代的妖精褪下了浪漫主义的浮华外衣,给“自然”的新内涵当起了代言人,借此摆脱了原本日渐式微的境地,重新焕发出生机。它们帮助科学家拓展现实的极限,打破了可能与不可能的绝对界限,让不同领域的讨论相互交融,描绘出科学中那些仅仅靠理性思维无法感知和体验的内容。它们还帮助科普作家应对水火不容的宗教和科学,实验室和大学校园里渐渐没有了灵性现象和信仰的栖身之所,而科普作品也成了它们最后的避风港。

欧洲早期的妖精大多出现在推崇自然神学的故事里,它们没有固定的形象和套路,可以代表自然界的任何事物,科学家需要剥掉它们的表象才能发现背后的本质;到了后来,妖精变成了预言者,警告人们城市人口过剩可能导致人类灭亡的后果,迫使人类反思自己的所作所为,拷问自己的良知。

这种张力在关于灭绝的话语和对它的表征中体现得淋漓尽致,这或许也是为什么内斯比特的沙地精应当被归入“小人儿”(精灵)的范畴。灭绝的生物,连同它们为什么会灭绝的原因,渗透进了19世纪英国的整个文化。它的背后是众多科学家为科普古生物学和地质学付出的努力,他们试图为公众呈现最新的科学发现,或许也是为了警告人们,毕竟谁又能保证,灭绝的厄运一定就不会降临到人类自己头上呢?

1844年的人类大脑垂直解剖图

灭绝现象成为博物学家面临的难题,或者确切地说,它让自然神学家如临大敌:对于按照字面意义解读《圣经》的他们而言,物种的灭绝犹如天方夜谭。虽然居维叶早在1796年就曾提出,物种灭绝是真实存在的现象,他相信环境的变化——灾变,或者说巨大的变革(revolutions)——是导致物种消失的原因,但居维叶在18世纪末提出的这个观点,很难与挪亚方舟为每个物种保留火种的传说衔接上。

《四足动物的骨骼化石研究》内页

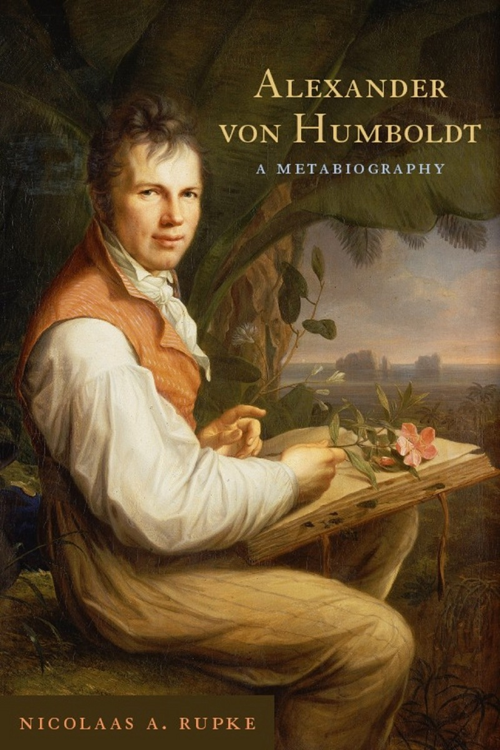

在自然神学提出的理想存在链中,每个物种就是造物史的一条脉络,可想而知,灭绝现象对这种想法的冲击有多大:根据挪亚方舟和洪水灭世的传说,上帝为所有的物种挑选了代表,这种解释强调了物种的永久性或者说不,一旦其中任何脉络和环节出现问题,就有可能危及原本和谐完美的整个理论体系。不过,整个18世纪,自然神学都在根据新的地质学发现不断修正自己的主张。按照尼古拉斯·鲁伯克(Nicolaas Rupke)提出的观点,马斯克林群岛上的渡渡鸟在1690年左右彻底灭绝(渡渡鸟的灭绝与欧洲和东印度群岛之间的贸易往来直接相关),此后相关的研究证实,渡渡鸟的消失没有引发“物种相继消失的多米诺骨牌效应”。或许正是因为如此,自然神学才逐渐把“灭绝”纳入自己的语言体系:如果从时间的角度看,“把存在之链看作历史之链,便能克服它的缺陷。所有消失的生物都可以现存的物种序列之间”。

尼古拉斯·鲁伯克撰写的《亚历山大·冯·洪堡传》

结果就是,进化论和自然选择学说的问世并未给“灭绝”的文化表征带来翻天覆地的变化。这一点在维多利亚时代的儿童文学里体现得最为明显。比如,《彼得·帕利与海陆空的奇观》将渡渡鸟的灭绝视为某种宿命——男主人公宣称,从它的外表就能看出,这种生物既愚蠢又贪婪,灭绝是它应有的结局:

如果外表代表了它的品格,那么它绝对是一种愚蠢和贪得无厌的生物,既不会飞行,也没有自卫的能力。不过,同上帝创造的其他作品一样,它无疑也适应了自己所处的环境,不愁没有乐子可寻,并想尽办法地活得长久。

因人类而灭绝的渡渡鸟

类似地,我们曾在第一章提到查尔斯·金斯莱是进化论的支持者,但在《水孩子:一个陆地孩子的童话之旅》中,灭绝依旧是一个物种进化不足或者退化到原始阶段的象征。

卡罗琳·克拉查米肖像画

当年六月,克拉查米去世,这位“西西里仙子”的遗体随即被出售和解剖。她的遗骸最后由英国的亨特博物馆收藏,组装完成后被放置在查尔斯·弗里曼(Charles Freeman)和查尔斯·伯恩(Charles Byrne)这两个巨人的骨架之间。克拉查米小姐是个很好的例子,能够反映什么样的娱乐活动在维多利亚时代最受大众的欢迎。只要是畸形的生物,无论是巡回展出、博物馆展览、马戏团表演,甚至是舞台上的童话剧,都能让维多利亚人兴奋不已。水晶宫的人种学部门曾制作和展出侏儒的模型,它们兼具超自然生物和科学标本的气质,因为当时的人们相信,侏儒是一个已经失落的种族。

策展人杰西·多布森手拿卡罗琳·克拉查米的骨架

现实中的侏儒对民俗传说和童话故事的影响是一回事,他们或许是哥布林、地精和小老头矮人等“小人儿”形象的原型。但这些被认为是“小人儿”的生物同样是人类学家和科学家研究的对象,他们试图用科学解释超自然的事物,以进化论中的返祖和原始物种来解读和看待不合常理的怪胎,“他者性”(otherness)成了一个转喻词,用来指代“非白人人种的野蛮和”。卡罗尔·西尔弗认为,对于天生的畸形人,科学的建构造成“新的种族谬见”兴起,对侏儒的“去神秘化”(demythification)反而导致他们被“再神秘化”(remythification)。类似的例子不胜枚举,19世纪70年代的旅行家和探险家,比如乔治·奥古斯特·施魏因富特(George August Schweinfurth,1836—1925)和亨利·莫顿·斯坦利(Henry Morton Stanley,1841—1904),他们将生活在伊图里森林的俾格米人描绘成非洲大陆上一支已经灭绝的人种后代——更有甚者认为这些土著的祖先是生活在旧石器时代的矮人。

成年俾格米人身高约1.3—1.4米

用科学数据和分析看待陌生地区的人口、把有别于自己的种族与童话里的生物相提并论,这种做法体现了进化论对文化全方位的渗透。在乔治·麦克唐纳(George MacDonald)的《公主与哥布林》(The Princess and the Goblin,1872)中,哥布林的形象是丑陋的畸形侏儒——一个“奇怪的种族”,它将当时的人类学研究与童话故事结合了起来。这种认识也揭示了“小人儿”(此时,他们被认为是进化不完全的生物,外形带有类似儿童的特征)与儿童的相似性,当时的本体论相信,二者的联系在于它们重演了种系发生的过程(换句话说,个体从胚胎开始的发育过程重现了物种经历的演化)。

《公主与哥布林》,1910年版本

不仅如此,到19世纪中期,童话被认为是“一种文化的遗留物,可以从中窥见文化的起源——一探种族的‘童年’”。比如,休·麦克米伦(Hugh Macmillan)曾在儿童杂志《给年轻人的金玉良言》(Good Words for the Young)上将“地球这本故事书”与“孩子的童话书”相提并论,把地球的地质演变与人类从儿童到成人的蜕变进行比较。从金斯莱的《水孩子》就能看出,孩子可以用来呈现进化的过程、展现人类在成为人类之前的历史。虽然金斯莱把重心从道德目的论转到了重演论,但他的故事清晰地体现了维多利亚时代的儿童文学如何通过重新审视自然的奇观,提出符合时下科学理论的全新教育形式。

《水孩子》,1916年版本

在杰西卡·斯特拉利(Jessica Straley)看来,重演论不仅影响了维多利亚时代儿童的心理,也影响了维多利亚时代针对儿童的教育,这可以解释为何当时的人们如此强调儿童与动物极其相似,以及孩子需要从野兽进化成男孩或者女孩。赫伯特·斯宾塞(Hebert Spencer)在《教育:智育、德育和体育》(Education:Intellectual,Moral,and Physical,1861)中提出的重演论心理学就是个很好的例子:大自然教育生物进化的方法,是抹消那些不能及时适应环境的物种,这可以作为教育儿童的启示。

金斯莱对斯宾塞教育理念的认同体现在他的《水孩子》中,他把自己的道德培养理论嫁接到了重演论上,认为孩子需要培养和提升自己的道德,正如自然界的物种需要进化,不然就有灭绝之虞。这种用大自然的启示教育孩子的做法出现在19世纪中期的幻想故事里,它与当时科学界的争论以及一批研究人类的新兴科学密切相关,比如形成于19世纪60年代的人类学,它的主要任务是探究人类的起源与进步。伦敦人类学学会于1863年成立,许多加入该学会的学者不仅研究民俗学,还同时研究早期的人类以及同时代的蛮族。爱德华·泰勒(Edward Tylor)的《人类早期历史与文明发展研究》(Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilization,1865)和《原始文化》(Primitive Culture,1871)认为“文明开化的人类与野蛮人和野兽都是对立的”,这可以算是一个相关的例子。

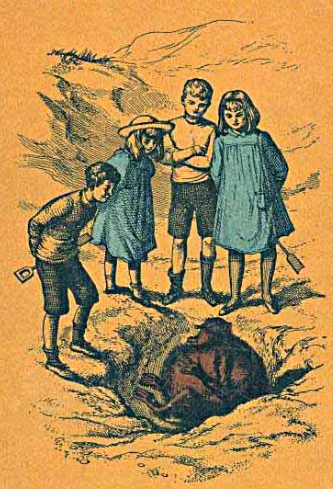

维多利亚时代的人类学家和民俗学家热衷于分类民俗与童话故事——代表人物譬如安德鲁·朗格,《五个孩子和沙地精》就提到过他的童话集——他们对这类故事的收集和编纂,尤其能够体现如何在虚构类故事中融入与科学发展和研究相关的巧思。事实上,相比玛丽·路易莎·莫尔斯沃思的《布谷鸟钟》(The Cuckoo Clock,1877)中的布谷鸟,甚至是卡罗尔笔下的毛毛虫和矮胖子,同样作为孩子们导师的内斯比特笔下的精灵却长了一身浓密的毛发,这个鲜明的特点标志着它的以及粗鲁。沙地精不仅长得像猴子,而且同类都灭绝了,这不禁令人想到人类的祖先。因此,孩子们遇到的这只沙地精在他们和动物之间建立起了联系,而在此后的故事中,这种联系变得越来越紧密,乃至于到了《五个孩子和沙地精》的续作《护身符的故事》,这个古老的精灵直接被称作“脏兮兮的老猴子”。内斯比特的故事利用了精灵与“野人或者野蛮人的关系,因为他们(是)缺乏文明和美德(的生物),行为像小孩(维多利亚社会的‘小野蛮人’)”。我们会看到,沙地精与当时的人们对非洲部落的看法(认为他们是已经灭绝的当地土著余部)有关,这种关联在针对这种超自然生物的描绘中随处可见。

《五个孩子和沙地精》,1902年版本

事实上,孩子们许下的愿望促成了一场又一场冒险,象征性地把他们带回到了过去。他们相继许愿,希望变得漂亮,变得富有,长出翅膀,个子长高,快速长大,见到印第安人和中世纪的学者。如果说与士兵的战斗等同于时空穿越,那么其他的冒险也让孩子们有了探访过去和古人的机会。莱斯利·费德勒(Leslie Fielder)曾研究过“体型异常的怪胎”,受此启发,盖比·伍德(Gaby Wood)认为“矮人、巨人、胖夫人和骷髅怪都是作者在文字中使用的透视戏法:如同仙境中让爱丽丝‘像望远镜一样说不了话’的魔法药水,抑或只要吃一口就能让身体膨胀到九英尺高的蛋糕,这些怪物扭曲了读者对体型和尺寸的感受”。而内斯比特叙事中的史前精灵、巨人、中世纪的士兵,还有印第安人,无不拉伸了时间和空间的尺度。不仅如此,用苏珊·斯图尔特的话说,身体“就是我们感受尺度的模式”,所以内斯比特利用身体变形,帮助孩子们体验当时社会对文明的定义:主角们不是去探索英帝国的海外版图,而是亲身感受殖民带给当地人的无力感。孩子们经常在穿越时空的冒险中扮演“外来者”的角色,体验到了当一个外国人、怪物或是穷人的滋味。

1951年迪士尼动画电影《爱丽丝梦游仙境》设计手稿

《五个孩子和沙地精》中的角色不再处于整个系统的中心位置(也就是英国),这为吉卜林后来在《普克山上的迫克》(Puck of Pook’ Hill,1906)中对帝国主义提出的警告很有启发意义。比如,《五个孩子和沙地精》里罗伯特(Robert)变成巨人的情节就是个非常贴切的例子,它凸显了内斯比特的幻想故事在多大程度上利用博物学标本来传递她的道德论述。正如斯图尔特认为的,“‘巨大’伴随着公共史学和博物学的起源,它成了人类对环境的解释,一种介于自然和人类之间的形象”:巨型的事物“往往与较原始和自然状态的地球联系起来。巨型生物——比如恐龙——总是孤零零的,没有名字,犹如它们种族里的最后一个成员”。变成巨人后的罗伯特被当成了一件标本展出,他的商品化意味着西方的他者被驯服、动物与人类的界线被打破,并且强调了差异和身份仅仅源于建构,这个幻想故事借此改写了殖民主义。事实上,让孩子变身成怪胎不仅隐喻儿童的成长,也指向身份及自我问题,它对怪胎的定位是一种身份的“参考系”。

《五个孩子和沙地精》插画

因此,内斯比特利用了怪胎和灭绝的精灵这两种在现实和幻想之间摇摆的形象,来驳斥西方对于自我的现代建构、凸显人类在地球上的位置和角色。她的叙事频繁地借鉴科学知识,使得笔下的精灵表现出耸人听闻的“他者性”:古老的沙地精象征着那个世纪的殖民扩张以及英国对标本收集的恐惧,因为人们认为标本是未开化且原始的。凭借沙地精这个角色,故事的叙事将科学探索与榨取地球的财富联系了起来,比如,罗伯特想去非洲探险的动机是为了大赚一笔。可见塑造这个精灵的形象似乎是为了警告人类,过度攫取自然资源——比如滥杀翼手龙、鱼龙和蛇颈龙——可能会迫使它们走上灭绝的道路,古老的沙地精肯定对此感同身受。内斯比特在这个幻想故事里展现此类“灭绝物种”和现代地质学,并不是为了逃避现实。尽管这是一个虚构类故事,但叙事的目的却是教育孩子们认识世界的神奇、人类对大自然的影响和过度消耗自然资源的危害。

影视作品中的沙地精形象

人类的疏忽让沙子精灵成了濒危物种,他们还不假思索地对大地懒和鱼龙滥捕滥杀,一点儿也不担心自己的未来,所以沙地精教导孩子们,过度索取可能会导致匮乏。确实如此,正如莫妮卡·费莱格尔(Monica Flegel)的分析,她认为孩子们许的某些愿望——“想要用不完的财富和无尽的自由——结果却让他们饿了肚子,让他们想起暂时抛在身后的现实世界有多舒服。类似的例子还有他们想要不受法律的约束,最后却遭遇了可怕的经历”。

人类小孩与自然界的精灵

人类毫无节制地消耗自然资源,孩子们许愿的情节是对此的讽刺。事实上,他们许的每一个愿望其结果都与美好的初衷背道而驰,事情总是变得更糟糕,暗示了物种灭绝的可能性。这个幻想故事想要教育孩子们如何成为一个有担当的人,避免倒退,五个主角的昵称大多与动物有关——兰博(Lamb,羊羔)、潘瑟(Panther,黑豹)、普希(Pussy,猫)、斯库勒(Squirrel,松鼠),而且故事经常以动物的名字直接称呼他们。比如安西娅许的第一个愿望是让所有人都变得“非常美丽”,当天晚上,她梦见自己走在动物园里,耳边是动物的低吼声,而实际上,那是她妹妹在睡梦中打呼噜的声音。在这里,安西娅的梦暗示了孩子们对相貌的关心象征着他们内心的野兽,或许正如故事里的那句话所说,因为女孩子“像蠢驴一样,所以才会许(让大家都)变得非常美丽这种愿望”。

除此之外,熟人都认不出变美之后的孩子们,他们许下的愿望与其说是变漂亮,不如说是让自己变成异乡来客。还有,罗伯特因为控制不住自己的脾气,和面包师的儿子打了一架,他是个“如假包换的野蛮人”,最终被变成了一个怪胎——一个身形庞大的巨人——变身之后,他还去集市上当了一天的展品,这个巨人虽然扬言要“宰掉”面包师的儿子,但本性却“温和”或者说“笨拙”。罗伯特巨大的体型、杀人的冲动,再加上笨拙憨厚的言行,这些都是科学研究中低等生物的标志,它们是集市上热门的展品。类似地,西里尔和安西娅也觉得自己是“禽兽”,孩子们还遭遇了“没有开化的野蛮人”——印第安人——他们想割孩子们的头皮,还要把他们烤了吃。情急之下,西里尔被说成是莫宁刚果部落的“松鼠”酋长;安西娅则成了马扎瓦提部落的首领,人称“黑豹”;而简也成了菲特兹部落的“野猫”酋长。兰博的情况也一样,他“饿得像狮子”,“像野猫”一样抓挠,“像公牛”一样吼叫,他长得太快,转眼就变成了一位喜欢臭美的男子。孩子们的愿望不断唤醒他们内心的动物,让他们吃相像“狗”,口干舌燥的时候像“狗——感觉炎热就把舌头伸得老长”,像蠢猪,像马一样拉车,乃至在发生调包婴儿的风波时,吉卜赛人贩子说的话也是“多么可爱的宝宝”。

不过,变身从来没有让孩子们获得权势和力量,恰恰相反,他们从中明白了他者是如何被建构、如何被简化成了一套约定俗成的惯例,进而被客观化的。结果,身体的变形帮助他们体会了差异性和他者性,让他们学会了如何面对他者性。在玛维丝·雷默尔(Mavis Reimer)看来,“被变成异国(人)或是奇怪的生物,失去对身体的掌控”,孩子们“在帝国内的冒险,一定程度上是通过扮演被客观化的他者而实现的”。在遭遇罪犯、疯狂或者低等的“种族”,还有野蛮的士兵之后,孩子们学会了克制欲望和节制生活,只有这样才能保护环境,而保护环境就是保护他们自己。由此可见,这个故事的道德主旨是强调保护环境的重要性,孩子们需要知道他们与动物既有区别,又休戚相关,这种认识能让他们明白自己在保护弱者方面能有怎样的作为。

说到这里,或许我们应当再提一次锡德纳姆的水晶宫,它对内斯比特的这个故事影响颇深。沃特豪斯·霍金斯重构的史前生物们被安排在专门的恐龙园里展出,与此同时,来自世界各地的、形形的“野蛮人”却和动物一起,被归入水晶宫的博物学部门。

伦敦水晶宫:现代建筑史的里程碑

内斯比特在回忆游览水晶宫的感受时曾说,那是一个身份不稳定、差异消失的地方:

馆里头有树丛和灌木;走进去的时候你会浑身发抖,兴奋里夹杂着恐惧。因为你知道,在前面的转角,或者下一个转角,立着或黑或棕或黄的男人。他们是野蛮人,站在自己的小屋前,领着配偶,拿着武器,以池水为镜,穿着芦苇编的长衫。他们离你如此之近,只要你稍微往前走两步,就能假装自己也成了“或黑或棕或黄”的一分子,而不再是一个穿着毛衫、系着皮带、戴着鸭舌帽的英国小孩。你肯定不会真的走上前去,然而你心底里很清楚,这些野蛮人既是敌人,也是朋友,所以与他们相遇才令你如此兴奋和激动。

可见,去锡德纳姆参观犹如打破时空的界限,模糊了自我和他者。不仅如此,当时的许多评论文章在介绍水晶宫和馆内的庭院时,都拿“野蛮人”与霍金斯的恐龙以及其他的灭绝物种进行比较,仿佛这些由民族学研究收集、被摆放在庭院尽头的土著是供游客参观的灭绝物种,而穿越整个庭院的旅程则是追溯地球和文明演化的过程。但是,在内斯比特的眼里,文明的进步损害了大自然,无论在她的虚构类还是非虚构类作品中都流露出类似的看法:

文明犹如一驾马车,它的车轮滚滚向前,无情地碾过芳草绿地,掀起漫天的尘土,留下一地残花败叶。这还是从前,今天的文明已经越来越不像马车,而是渐渐向蒸汽压路机靠拢。除非我们提高自己的驾驶技术,否则很快,剩下的花会越来越少。

我们可以从内斯比特的言辞中看到,她对于现代社会的丑陋,以及对城镇发展糟蹋和污染自然的谴责,这也表明在《五个孩子和沙地精》中,那个史前精灵的濒危很大程度上象征了人类对地球财富毫无节制地压榨会给自身带来威胁。

有的作家让他们笔下的精灵和仙子离开了英格兰,比如简·巴洛(Jane Barlow),内斯比特的创作追随了他们的脚步,她充分利用维多利亚的地标建筑——代表科学发展和文明进步的水晶宫,提出了自己对未来的暗淡预期。

这是真的——千真万确,啊呀呀!

那天傍晚的天空清澈如玻璃,

却没人看见仙子们成群结队经过

那闪闪发光的湛蓝天际。

这是真的——千真万确,啊呀呀!

无论是草原还是草地,

任凭凡人如何目不转睛,侧耳倾听,

仙子们都不会再现形。

![《童话、博物学与维多利亚文化》,[法]劳伦斯·塔拉拉赫-维尔马斯著,祝锦杰译,尔文·四川人民出版社2024年1月。](https://x0.ifengimg.com/ucms/2024_10/00CD8ABE4A8894475C9B1277006C0540B6098DA4_size412_w500_h745.jpg)

《童话、博物学与维多利亚文化》,[法]劳伦斯·塔拉拉赫-维尔马斯著,祝锦杰译,尔文·四川人民出版社2024年1月。