大学生主播,似乎成为一种社会风潮。

“电商直播是为了卖货,大学生直播以聊天、游戏解说等为主,类似以前的电台主播。”在北京金诚同达(上海)律师事务所律师沈哲驭看来,大学生直播更多是提供一种情绪价值。

身处其中的人,处境与感受不一:在单亲家庭长大的杨玲,认为自己在直播中更自信了,直播收入也减轻了她经济上的焦虑;但对于另一位大学生李娜来说,直播却是一场噩梦。大三直播那段时间,她经常熬夜,坐在人头寥寥的直播间,挂着笑脸迎合男性观众。

2019年12月,直播了10个月后,李娜停播。她没有料到,斗鱼平台和MCN机构她,要求她赔偿违约金高达8000万元。李娜说,她直播总共收入仅5万元。

直播江湖,机会与乱象并存,我们采访了多位大学生主播,试图窥见这个复杂生态的一角。

“第一步”

杨玲是高中毕业后开始接触直播的。

她从小由母亲带大。她们没有房子,同住在外婆家的一间房。杨玲说,小时候,她没见过父亲;后来长大了,也不想见到他。上初中后,杨玲开始寄宿,半个月回一次家;到了高中,她住到了姑姑家。

她平时生活节俭,没有其他什么爱好,除了喜欢在社交平台发一些自己的配音作品。高考后的某一天,有人发私信问她,对音频主播感不感兴趣?那时候,杨玲不知具体做什么,但她愿意试一试。

音频主播类似情感电台主播,通过富有感情的声音吸引听众,展示才艺,讲述见闻,发表评论等。

杨玲后来成为了一家音频分享平台的主播,每天晚上从十一点直播到凌晨两点。

点开杨玲的音频,可以听到她温和、甜美、稳定的声音。有听众在评论区倾诉烦恼,她会根据不同的情况开导对方;没有听众交流的时候,她讲自己的生活,或者读一段短文,唱一首歌。

杨玲印象很深,第一次直播时,她很害怕,看到一个听众进了直播间,紧张得手心冒汗,说话结巴。但跨出了第一步,后来慢慢就好了。

有一段时间,杨玲经常去别人的直播间,看对方聊什么内容,学习对方的直播话术。同时,MCN机构也会组织培训,教她一些直播技巧。

2022年秋天,杨玲成为了某高校法学专业的一名学生。为更好融入大学生活,也不愿影响宿友作息,她停播了一年。这一年里,她参加学校广播站、法学院的舞蹈队等。杨玲说,学校广播站经常需要录节目、配音,她得到了很大的锻炼。

到了大二,学习和生活步入正轨,她搬出了宿舍,重新开始做直播。

她每天下课以及周末直播,经常播到凌晨才睡觉。但杨玲不觉得累,她说自己从小就不怕累,反而内心更加踏实。

直播的收入减轻了家里的负担。高考完的暑假,杨玲每天播五六个小时,因为是新人,平台给了流量。前三个月,她每月能赚到六千到一万元。上大学后,杨玲播的时间缩短,每月能赚到两三千元。

杨玲说,以前,她上台讲话声音发抖,条理不清晰。做主播后,她每天讲很多话,轻易就能表达出自己的想法。

她把直播所得的钱攒下来,总共存了六七万。学费和生活费依旧是母亲从积蓄里给她。杨玲希望,自己也能有一些储蓄,有能力应对风险。

直播让她更早接触到社会的复杂。

一些主播为了流量,经常“打擦边”。杨玲觉得,这样做,播不长久。但直播间总有一些听众喜欢讲低俗的内容,刚开始,杨玲怕得罪人,MCN机构的人建议她,要有自己的脾气。她才改变态度,不理对方,甚至怼回去。

杨玲表示,她签约的MCN机构比较正规。播得不好时,机构的人会帮她分析问题,寻找解决的办法。有时,她不知如何回复某位“大哥”的消息,对方也会告诉她一些回复技巧。

早先,杨玲会因为直播数据差而陷入低落的情绪。后来,看惯了直播间人来人往,心情不好时,她收拾家里,做一顿饭,或者出去买甜品安慰自己。

前一段时间,直播间有位“大哥”表达出对杨玲的喜欢,她拒绝了。“虽然希望他继续支持,但必须拒绝。”杨玲说,人不需要依靠别人的喜欢而活,最重要是慢慢找到真实的自己。

她希望有一天,自己能赚够钱买房,把母亲接出来住。

刘浩开启直播的原因跟杨玲类似。

他出生于湖北农村,上面有两个姐姐,父母常年在外打工。刘浩至今记得,小的时候,家里很穷,他和姐姐经常一起外出打暑假工,挣到几百块钱都很高兴。

上高中后,他到了县城读书。班里同学穿着讲究,一双鞋子好几百块钱。刘浩很羡慕,看着自己50块钱一双的鞋子,内心感到自卑。

2020年,读高三的刘浩开始做游戏代打,一个月能赚2000块钱,可以养活自己让他感到久违的自信。

2021年10月,刘浩成为游戏短视频博主。五个月的时间,他积攒了三十七万粉丝,接了几个广告。

2022年12月,刘浩转战某平台做游戏直播,一周播六天,每天播两个小时。

他是王者荣耀的老玩家,通过音频,在直播间解说游戏,没有签约任何机构。转做游戏直播后,一切又从头开始。刘浩记得,直播间最初只有一百多人,慢慢发展到二三百人,后来经常有一两千人。他觉得,自己能做起来,主要是因为直播风格独特。在打游戏时,他常会蹦出几句俏皮、幽默的解说,让人感到轻松愉悦。

通过做视频、直播,他认识了很多人。刘浩说,他跳出了从前“井底之蛙”的状态,一些粉丝也经常发私信陪伴、鼓励他。

如今,读大三的他攒了五六十万元,他偶尔还给父母和姐姐钱用,并帮他们每人买了一台手机。

一直到去年11月,因为长期睡眠不足,加上直播导致的精神压力,刘浩在健身房锻炼时差点晕倒。他才开始反思,自己一直在扮演他人,时间一久,越发感到疲惫不堪。

2023年12月19日,刘浩决定暂停游戏直播,去准备一场答案,他希望未来有更多时间做自己。

“虚拟女友”

张靓此前从没想过做主播。

她是某高校医学检验专业一名大三的学生。2023年秋天,她决定找一份,为了攒假期出去玩的费用。张靓说,她在boss直聘上寻找时,自称某文化传播公司的MCN机构发来消息,问她愿不愿意做语音主播。她当时直接拒绝了。但对方回复“可以加微信了解下”。

张靓又去学校周边寻找,发现实体店的,时间长,每次要保证四五个小时的连续工作时长,且不怎么自由。主播只要有手机,随时随地可以播。

对方告诉张靓,语音直播对主播的音色没有太高要求,主要是会活跃气氛,能找话题聊。每天播3个小时,月总时长达标,就可以拿到1500元的底薪。她开始心动。

联系张靓的机构发布的详情。本文图片除特殊标注外,均为 受访者供图

2023年11月初,张靓加入这家MCN机构,成为了一名主播,她与MCN机构、直播平台没有签署协议。

她下载了直播软件,实名认证后,根据MCN机构的要求,换成了统一的头像。除了凌晨三点到早上七点,其他时间该MCN机构需要主播轮流进行直播。MCN机构将每小时计为一档,每一档有9个上麦进行直播的位置,主播们提前在微信群中接龙占位,前九人可以进入直播间等候上麦。

大部分时候,张靓下午5点开播,到晚上8-9点下播。第一天,张靓觉得一切都很新鲜,工作也很积极;第二天,她因为说话太多,嗓子有些嘶哑。

后来,张靓才理解直播时长的计算方法:如果没有在麦位上,软件是不会计算工作时长的。例如直播中,常有“大哥”要求上麦位,让自己的头像和心仪主播的头像并排,送礼物,然后截图。这时,张靓就会把麦位让给他们。

张靓说,她没有想到,播了几天后,MCN机构要求她“扣作业”:寻找那些刷礼物多的用户,即给“大哥”发私信,发腿照,也可以用网图,要求每天发50条私信。

张靓觉得这种行为“很猥琐”,没有理会机构的要求。

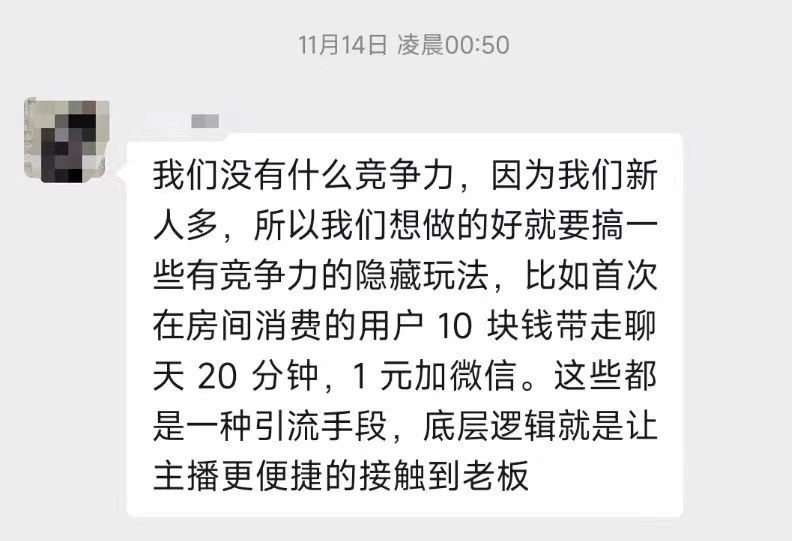

张靓所在的MCN机构工作人员在群聊中教给主播“引流手段”。

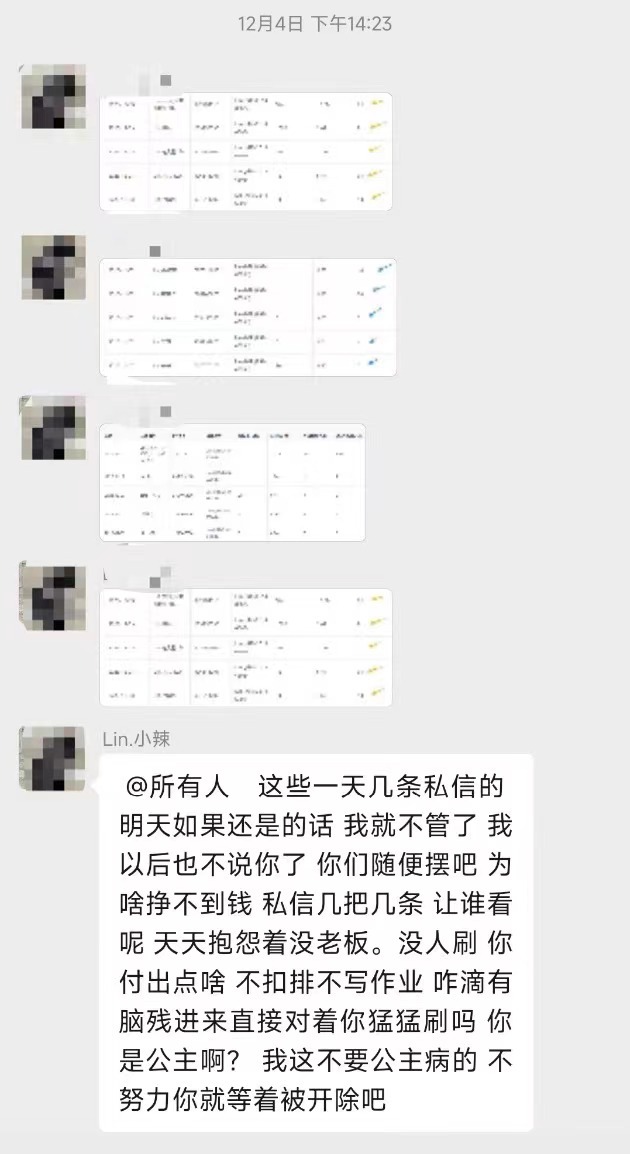

MCN机构工作人员催促主播“扣私信”。

张靓的印象里,直播过程中,类似情况常常出现。有一次,张靓主持直播间时,她们女厅和同属一家MCN机构的男厅打PK。男厅有人提出,如果女厅输了,她们全厅女成员都要发腿照给男厅看。张靓怼了一句,“你为什么不自己去看AI图?”

很快,张靓发现,MCN主播流动性很大,走了一批,又来了一批。她也不想干了,但想着有底薪,做了这么久,起码拿了底薪再走,于是每天继续上班打卡。

张靓说,时间一长,她越发觉得,自己这个语音主播,做得像“虚拟女友”。

MCN机构工作人员发送的“扣私聊专用文本”文档内容。

李芳也有相似的感受,她是某211高校播音专业的学生,2023年秋天,李芳开始直播,内容以聊天和才艺表演为主。

李芳记得,她开播不久,一位“大哥”坚持要跟她见面,在直播间不停地给她刷礼物。她不知道怎么办,去问MCN机构的负责人,对方告诉她,面对这样的大哥,不能跟他谈礼物,要跟他说“我们认识时间还不长”。

慢慢地,李芳学会了与“大哥”维系关系的方法:她设置了一个门槛,比如在直播间刷两个“飞机”(600元),或者一个“火箭”(1000元)就可以加微信,然后通过微信聊天来维护关系。

她把“大哥”分为四种类型:第一种是年轻小哥:抱着想要认识女主播的目的,给对方刷礼物,但很可能某一天突然就不来直播间了。第二种是恋爱型大哥:想跟女主播线下见面,发展成恋爱关系。第三种是想跟女主播发生性关系的“大哥”。第四种是陪伴型“大哥”:偶尔来看看女主播,也许只是为了解压。

李芳遇到过一个令她觉得可怕的“大哥”。对方一上来就问她微信号,并刷了一个“火箭”。加上微信后,他立即打语音电话过来。李芳拒接后,“大哥”给她发一个红包,并要求跟她视频。她以太晚了要睡觉为由婉拒了。

第二天,对方又给她打电话,并发来了一段不雅视频。李芳吓坏了,回复说:“哥,我还是个孩子,你别这样吧,太吓人了!”之后,她把对方的信息屏蔽了。

直播间看起来平常的聊天,也会暗藏软色情。张靓说,每周例会上,MCN会督促她们去找“大哥”,发给她们整理好的暧昧话术,并说,“你们跟‘大哥’说话,不用费多少心思,网上腿图这么多,随便找点不就行了吗?聊暧昧都不会嘛!”

后来,张靓加了同一MCN机构的几个主播。她发现,大部分都是大学生,有一个是体育舞蹈专业的学生,有一个是幼师专业的学生……她们都是在boss直聘、58同城、青团社找时,留下的联系方式。

张靓表示,去年12月8日,做满一个月后,MCN机构负责人告诉她,因直播时长没有达标,她没有工资。张靓跟对方解释,自己月总时长达标了。但对方称,要每天直播满3个小时才有工资。

张靓后来在网上咨询相关法律知识。有律师告诉她,因为没有签合同,他们不构成劳动关系,就算她对方,也难要回来钱。

她当是吸取了一次教训。

乱象

2023年11月下旬,河南平顶山职业技术学院大学生主播李某通宵直播打游戏猝死。

据澎湃新闻此前报道,涉事的河南某文化传媒有限公司表示,他们与李某签署的是《主播及公会合作协议》,双方没有雇佣关系或实习关系。李某结束工作后,在出租屋内死亡,与公司没有关系。“大学生主播”现象随即引发热议。

做主播前,李芳了解到,一般有保底薪资的MCN机构,都要求主播每天播几个小时的固定时长。她没有太多时间,而且想自由一些,就没有签有保底的合同,而是拿分成,播多少拿多少,“不播机构也不会强制要求”。

作为播音专业学生,自大一起,李芳就尝试做自媒体账号,抖音有十七万粉丝,小红书有一万多粉丝,以此来接商家广告。但这两年经济形势不好,做自媒体的人越来越多,她账号流量不好,广告收入也下降。

2023年9月,上大三的她决定尝试直播。

李芳在直播间陪人聊天,有时是腔,有时是御姐风,有时是播音腔。她擅长利用声音变化吸引人。

她晚上10点开播,一天播两三个小时不等,每周休一天。

每天晚上,李芳会穿一件凸显身材的衣服,盘好头发。接着坐在凳子上,手机后放一个环形灯。她打开手机美颜,里面的她皮肤白皙光滑。十五分钟准备工作后,她进入直播间。

前一段时间,李芳深夜直播时,来了一位“大哥”。对方当时腿受伤了,在医院住院,无聊,睡不着,进了她的直播间。李芳陪他聊天、唱歌,还给他播了一条新闻。“大哥”很开心,刷了不少礼物。“我给他提供了很好的情绪价值。”

后来,她感觉到对方不开心,就一直陪他聊天,并鼓励、安慰他。“他可能婚姻很失败”,李芳猜测。对方不怎么说话,在她直播间刷完礼物就走。但她喜欢这样的“大哥”。

“大哥”有不同的性格,李芳会用不同的聊天方式,来维系和“大哥”的关系。

重庆大学新闻传播学教授张小强接受上游新闻采访时称:大学生直播的出现有三点原因:“第一是经济原因,直播可以带来一定经济收益;第二是技术原因,当前各种直播手机就能完成,大学生直播不需要太多成本;第三是个体原因,直播作为媒介可以和受众实时互动,能满足大学生展示自己或者其他心理需求,部分成年人都会沉迷其中的,何况是大学生。”

下播后,李芳会坐一会儿,躺到床上。接着,起来洗澡、刷牙,一边复盘当天的直播,哪些地方做得好,哪些地方需要改进,再私下感谢需要维护感情的“大哥”,然后睡觉。

她慢慢发现,直播很辛苦,并不是大家所说的坐在那,“龇个大牙”就能收钱。

播得不好时,李芳容易焦虑,晚上睡不着,她会去逛其他女主播的直播间,观察灯光、发型、服饰,看她们怎么跟粉丝聊天,学习她们有趣的话术等。

第一个月,李芳赚了一万多,第二个月赚了将近三万,第三个月赚了两万多。李芳说,她的目标是,每个月的收入比上个月的高。

她也有同学在做直播,他们互相关注,“大家都是为了赚钱”,李芳说,也有同学用小号在她直播间评论: “我是主播的同学,她在学校不是这样的”,李芳很生气,拉黑了对方。她上课穿着普通,从不化妆。

早在2020年6月,国家、全国“扫黄打非”办等8部门就联合启动了为期半年的网络直播行业专项整治和规范管理行动,对网络直播平台、主播、用户等进行全面规范和监管。但三年多来,直播间高额充值、打赏;违规直播带货,侵犯消费者合法权益;色情低俗依旧屡禁不止。

李芳进过一些直播间,主播在灯光昏暗的屋子里摸脖子、跳舞扭胯。有一次,李芳跟三个男主播连麦打PK,她输了,被要求完成“女友视角”:手机角度举得很高,俯视拍女主播,这样能够看到她的胸部。

当天下播后,李芳第一次哭了,感受到“裸的侮辱”。

她不太确定,以后会不会从事直播行业,她担心赚过这样的“快钱”后,会适应不了朝九晚五的工作。她也不知道,被负面舆论缠身的直播,到底算不算一份正式的工作?

“千万索赔”

2019年春,李娜经朋友介绍,与甲方武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司(2019年10月,甲方更改为武汉瓯越网视有限公司,以下简称“武汉瓯越”,武汉斗鱼CEO陈少杰100%控股)、乙方北京麦嘉兄弟文化传播有限公司(MCN机构,以下简称“北京麦嘉”)签订《解说合作协议》,成为了一名大学生主播。她当时是某学校空乘专业一名大三学生。

李娜表示,她跟武汉瓯越和北京麦嘉签订的格式合同没有保底薪资,对方也没有给过她技术、资金等方面的支持,也没有直播话术等任何培训。

慢慢地,进她直播间的人越来越少。李娜说,她经常需要自己跟自己说话,坐在补光灯下,感觉“很累、很心酸”。而因为没有什么才艺,偶尔出去打PK,她也总是输,会被惩罚爬树、出门捡烟头、来回爬楼梯等。

那段时间,她一个人闷在家里,经常凌晨开播。

“平时,大家都去大主播直播间,我们只能等大主播下播后,到了凌晨,再起来化妆、开播。”李娜解释,因经常熬夜,她不时迟到、旷课。

直播时,李娜曾被黑粉攻击,说她“长得丑”,“大学生,不好好上学,在这边直播!”还有人一进直播间就骂:“你妈教你出来骗钱!”“竟然还冒充自己是大学生!”

有一次,李娜在直播间哭了,具体什么原因她忘了。进直播间的多数是男性,她要笑脸迎合,但没人进直播间,就没有打赏,她也会感到糟心。

李娜很快发现,直播间经常只有两三个人,有时,她刚说完欢迎的话,不到一秒,对方就离开了。她记得,刚开始直播时,她只有几十个粉丝。后来,有人给她买了一些僵尸粉,但加起来也只有三千多粉丝。

李娜称,刚签约时,MCN机构的人对她说,如果好好播,一个月能有1万元收入。最初,她确实拿过上万元的薪酬,但后来每个月都只能拿到几千元。

其间,MCN机构管理严格,据李娜回忆,直播期间,主播上大号、小号,会被控制不同时间。直播间没有粉丝时,对方在后台提醒她们:“你不能出去打PK吗?”

2019年12月,李娜停播。她说,武汉瓯越与麦嘉兄弟没有按时发放工资,而她自己也感觉越来越不适应直播。那时,她已经大学毕业,希望通过工资养活自己。

李娜记得,停播不久后的2020年2月,MCN机构的人提醒她,根据协议规定,她必须播满三年,让她赶紧回斗鱼直播。李娜没有回去直播。

两个月后,她收到一份电子律师函。该武汉瓯越委托的律师函显示,《解说合作协议》的有效期为2019年6月至2036年8月。“协议从3年突然变成了16年”,李娜说。

律师函还称,李娜因无故毁约,违反《解说合作协议》,在与斗鱼直播平台有竞争关系的抖音短视频直播平台进行解说或表演,构成重大违约,应向武汉瓯越返还李娜/北京麦嘉在斗鱼公司可得的所有收益,并向武汉瓯越一次性支付违约金8000万元。但李娜称,自己并没有在抖音平台直播。

据李娜介绍,2021年底,她又收到北京大兴的开庭通知。北京麦嘉兄弟她违反合同,要求她赔偿50万元,10天后开庭。

同样被武汉瓯越索赔8000万元的,还有某985高校表演系专业的罗莉。

2019年7月,罗莉与武汉瓯越、武汉颜值星秀传媒有限公司(由小象互娱100%控股)签订了《解说合作协议》,约定罗莉担任斗鱼直播平台主播,从事舞蹈类直播表演。合同期限自2019年8月1日到2022年7月30日。

该协议显示,如果主播和MCN机构违反协议,需“向武汉瓯越返还主播和MCN机构在斗鱼公司所得的所有收入。主播和MCN机构方向武汉瓯越一次性支付违约金八千万元整”。该协议46页,详细约定了主播的违约责任,而关于主播权利、收益分配,协议内容表述模糊。

根据南山区民事判决书,罗莉因在第三方平台抖音直播,导致违约。罗莉则对澎湃新闻记者称,她是在星秀公司法定代表人、小象互娱法人杨威的怂恿下,才去其他平台直播的。

杨威与罗莉的聊天记录。图片来自案件卷宗

杨威与罗莉的聊天记录。图片来自案件卷宗

2023年12月,在接受澎湃新闻记者采访时,斗鱼声称,协议履行期间,斗鱼为罗莉投入的“经核算推广成本费用价值291万元”,但他们没有提供相应的证据。

罗莉自称,做了三年主播,实际到手的收入不到20万。2020年3月28日,她出现心悸、胸闷、头晕等症状,检查出患病毒性心肌炎后住院。医生建议她避免熬夜、情绪波动和精神高度紧张。不久,罗莉休学两年,现在还在读大学,今年六月毕业。如今,案件还在进行中。

李娜告诉记者,2022年1月,她和北京麦嘉兄弟达成调解,赔偿了对方5万元。2023年1月11日,她收到深圳仲裁委的仲裁通知,武汉瓯越要求她赔偿违约金8000万元。2023年夏天,仲裁开庭,至今没有结果。

去年12月,在答复澎湃新闻记者采访函中,斗鱼表示,这些女学生已经是“年满十八周岁具备完全民事行为能力的成年人”,“其行为构成了根本性违约,应当承担违约责任。”

但在律师沈哲驭看来,最高人民关于适用《中华人民民法典》合同编通则若干问题的解释规定,约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,人民一般可以认定为过分高于造成的损失。

2023年11月16日,武汉斗鱼CEO陈少杰涉嫌开设罪,被成都警方逮捕。

李娜说,她已经两年多没直播了,现在在一家奢侈品店做销售。

(为保护受访者隐私,除沈哲驭外,文中人物均为化名)