【编者按】

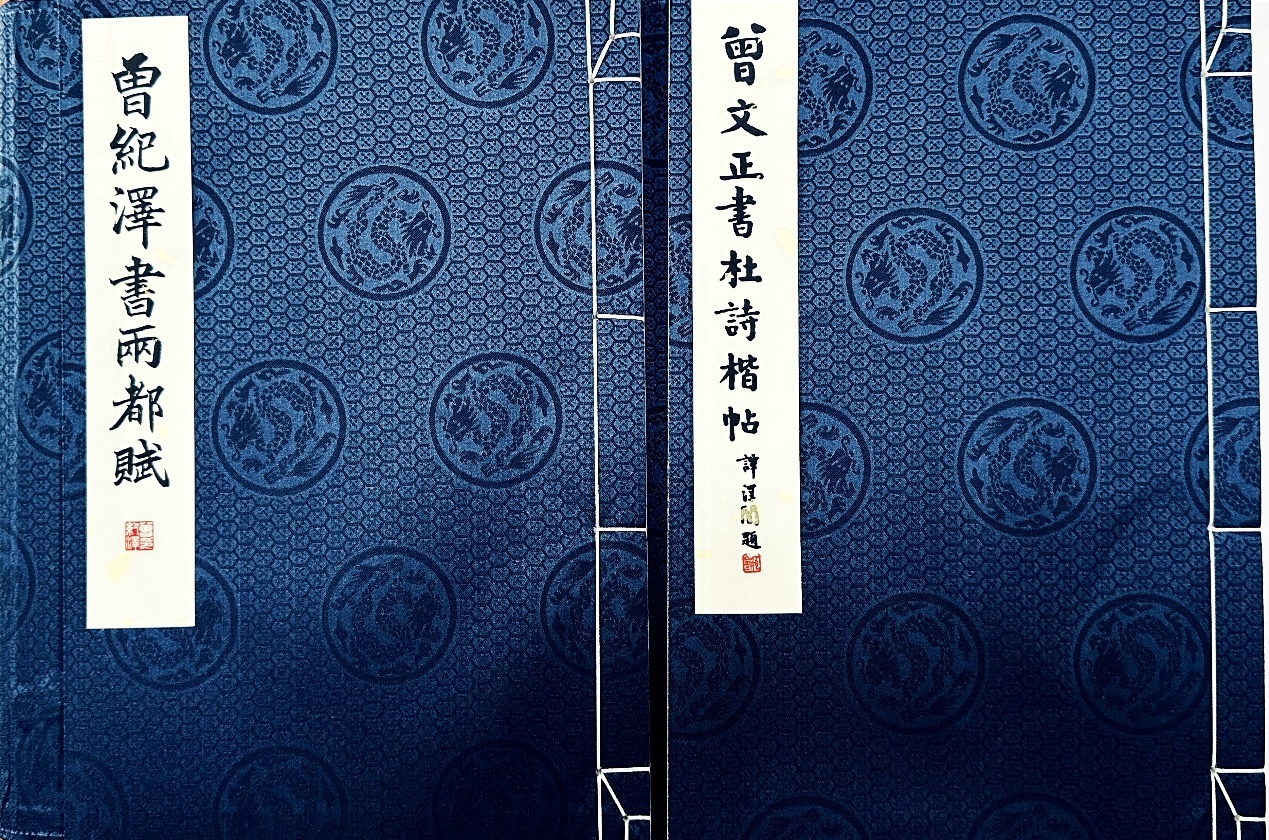

曾国藩家族昌盛,后辈多杰,是近现代中国的一道奇特风景。今人多赞称其家风家教,集其言如奉圭臬。然而,仅从传世书信语录,尚不能尽窥其堂奥。最近,湖南学者刘建海策划、刘汉辉主编的线装本书法辑《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》惊艳面世,将曾国藩楷书杜诗与曾纪泽草书《两都赋》合璧同刊,可谓新添佳话一段。

就艺术价值而言,这既是曾氏父子两代书家的珍墨合璧,也是楷帖与草帖的精彩合璧,还是以两种书法形式演绎唐诗与汉赋魅力的合璧,法度俨然,匠心独运,蔚然可观。再者,由书法一端窥其家传之秘,其间定有可玩味者。取名“富厚清芬”,源自曾国藩故居“富厚堂”及其门联“清芬世守,盛德日新”。

曾国藩的修齐治平之道,世人品议甚多。而其读书作文写字之精奥,可表而未彰者亦多。兹刊载知名历史学者谭伯牛专为此辑所作的《富厚清芬序》,以飨读者。

《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》,刘建海策划,刘汉辉主编,松雅书院出品

《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》,刘建海策划,刘汉辉主编,松雅书院出品 曾国藩楷书杜甫诗(局部),摘自《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》

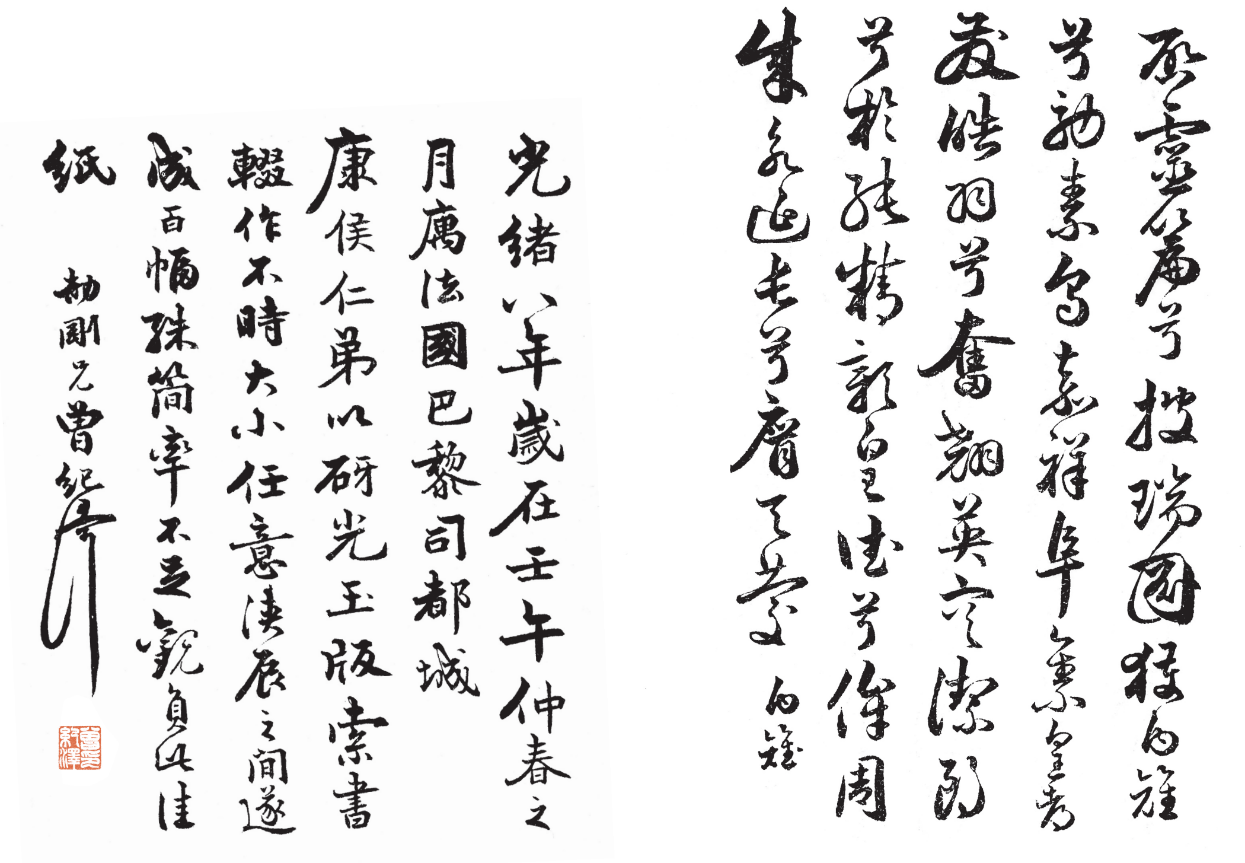

曾国藩楷书杜甫诗(局部),摘自《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》曾国藩论人近苛,尝谓朱熹虽是大儒,“然未必能做事”;律己则近乎虐,四十岁立座右铭,则曰:“不为圣贤,便为禽兽,莫问收穫,但问耕耘”。除了伟大与沉沦,人生再没有第三条道路。因此,他满怀遗憾而又不失自信的说:“使我有暇读书,以视数子,或不多让”。然而,正如钱穆评论曾国藩,虽不是第一流的学者,却绝对有资格“对后学指示读书门径”,而谈到书法的批评与教育,他也毫无愧色,堪称名师。

他的,后来做广东巡抚的许振袆,转述过曾国藩对什么才是好字的意见,曰:“作书要似谋杀亲夫,既美且狠”。据李鸿章回忆,当年在安庆大营,夏夜酷暑,曾国藩喜欢与幕府群英围坐纳凉,打赤膊,挽起辫发,手挥蒲扇,“他老人家又最爱讲笑话,讲得大家肚子都笑疼了,个个东歪西倒的。他自家偏一些不笑,以五个指头作把,只管捋须,穆然端坐,若无其事,教人笑又不敢笑,止又不能止,这真被他摆布苦了。”

可见杀夫之喻,正是他的语言风格。或以传统书法常用的“刚健”与“婀娜”比附此语,窃谓婀娜不能尽美,刚健未必够狠。他与何绍基讨论何谓书之“大源”,用乾坤礼乐做说明,似更便领会。曾国藩说:“予尝谓天下万事万理,皆出于乾坤二卦。即以作字论之。纯以神行,大气鼓荡,脉络周通,潜心内转,此乾道也。结构精巧,向背有法,修短合度,此坤道也。凡乾以神气言,凡坤以形质言。礼乐不可斯须去身,即此道也。乐本于乾,礼本于坤。作字而优游自得,真力瀰满者,即乐之意也。丝丝入扣,转折合法者,即礼之意也”。据他说,何绍基听了这番高论,“深以为然,谓渠平生得力,尽于此矣”。

惟写字最怕眼有神而腕有鬼,不拘何人,训练总是第一义。曾国藩的书法教育,从家门之内展开。“我兄弟五人,于字皆下苦功,沅叔(曾国荃)天分尤高”,他勉励其子曾纪泽:“尔若能光大先业,甚望甚望”。而教学大纲最重要的有两条,一是“大抵写字只有用笔结体两端”,一是“写字不可间断一日,既要求好,又要求快,每日能作楷书一万,则几矣”。至于具体的指导,曾氏家书中连篇累牍,读者有意可觅读焉。

曾国藩的书法教育,极为民国间一位书法老师所赞赏,并专门在《锻炼》(民国三十三年)杂志撰文介绍,这就是沤盦的《曾国藩的书》。他说:“在我的书法讲话里,差不多每期都要引用着曾国藩论书法的话。有人责问我,曾氏在清代的书家中算不得第一流人物,又没著述过一部有系统的论书法的专书,他在书法上的见解,并不算得怎样高妙,为什么你常常喜欢引用他的话。我的答案很简单。即因曾氏的话,是对他自己子弟的指导,最是切实平易,有益于初学。”

同治三年六月十六日,湘军克复南京。九月,曾国藩将两江总督署从安庆迁回“江宁旧治”,自此安排内战的善后工作。十五日记:“温杜工部五律三十余首”;我们现在看到的这三十八首杜甫五律,可能就在此时写成。曾国藩编《十八家诗钞》,都六千五百九十九首,而选杜诗至一千二百六十五首,是所有诗人作品中数量最多的,其中五律为六百零一首,又是杜诗中数量最多的。曾国藩喜爱杜诗到什么程度,除了从选诗数量看得出来,还可以借用韩愈的一句诗:“流落人间者,太山一毫芒”;以及苏轼的赞语:“此老诗外大有事在”。不仅自己喜爱,也希望曾纪泽能领会杜甫五律的好处,他说:“余所好者,尤在陶之五古,杜之五律,陆之七绝,以为人生具此高淡襟怀,虽南面王不以易其乐也”。

这本楷帖从内容到形式,俱“是切实平易,有益于初学”。湘阴龙潭黄氏收藏了这部册页,于光绪十七年,请人双钩上石,泐诸祖墓庐壁。民国十七年,中华书局出版拓本。而近百年后,时移世变,此帖几乎湮没。幸赖刘君建海与刘君汉辉,从冷摊救出此书,精心影印,化身千万,利便后学。又随帖附印曾纪泽书《两都赋》,光绪八年于巴黎使署为刘麒祥所书者。父子师弟之书,汉赋唐诗之文,汇为一集,不仅是湘乡曾氏的私家教材,也是诵诗学字的优良范本,是可宝也。

曾纪泽草书《两都赋》(局部),摘自《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》

曾纪泽草书《两都赋》(局部),摘自《富厚清芬——曾国藩父子书唐诗汉赋》