文|李晓芳

编辑|王珊瑚

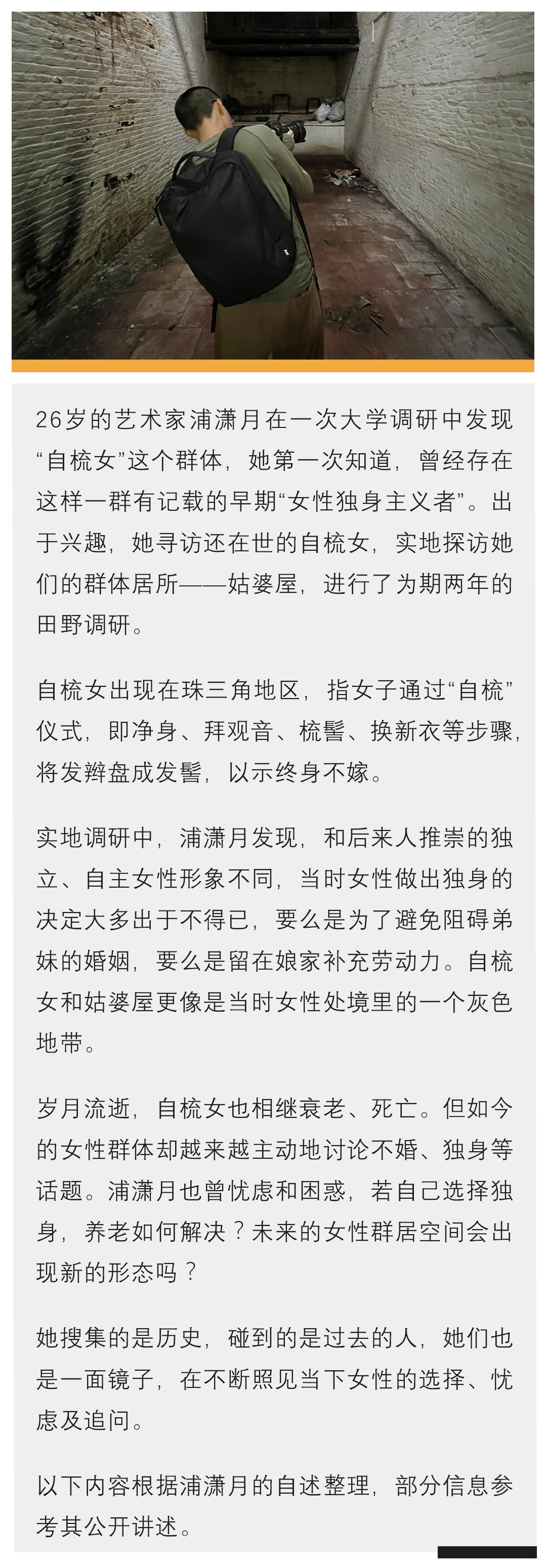

●浦潇月在西樵益善堂姑婆屋中拍摄 讲述者供图

我的田调(田野调查)是一个大型祛魅过程,因为真正见到一些自梳女之后,我们叫她们姑婆,年纪基本很大了,而且很多生活得不好,发现不是我一开始想的那种独立女性。在清朝中末期到民国出现的,比较鼎盛的自梳女群体,她们的选择其实很被动,掺杂了非常多的不得已。

比如很多是家中的长姐,广东又有“跨头不便,阻头不祥”的封建思想,就是说你作为老大,如果到年纪还不结婚,会阻碍弟妹结婚,她们是要按顺序成婚的。如果家里又没什么男丁,父母也老了,长姐更要作为劳动力留在家里,照顾弟妹,等于是被迫进入了一个男性角色。

更早以前还有一些比较极端的案例,在县志和学者论文里都有提到,在明朝后期,一些想不婚的女性会集体。因为当时有的女性结婚了会非常惨,你要生育,会被老公打,婆婆和公公会挑刺,你还不能跑回娘家。她们甚至会有姐妹帮,给别人支招,给新婚的丈夫下毒,就是为了让自己守寡,更自在。那个时候还没有自梳女这个称呼,但类似的现象太多了,县志等史料里就把她们称作乌衣队,因为都是穿黑色的女孩,成群结队地走在一起。

从这些资料,我们可以推测,在自梳女正式出现以前,女性就有一万种原因想逃离婚姻。但那个时期,她们也没有太多其他选择。

差不多是清末,广东珠三角地区的桑蚕纺织厂、对外贸易特别活跃,劳动力需求非常大,女性也有能力去就业,可以交易自己的劳动力。有些家庭就会把女儿留下来,以前的婚姻也是一个交易,为了赚彩礼钱,现在女儿能赚钱,结果是一样。我田调的时候听过一户人家,有四个女儿,父母对她们的安排就是,两个嫁人,两个做自梳女。

经济发展之后,女性可以填个空,有了一定的自主权。但这两者并不是因果关系,经济更像是一个推手,并不是因为经济好了,女性就突然觉醒了,尤其以前的姑婆都是没有受过教育的,所以想象她们通过反思,觉醒了独立意识,这是天方夜谭。但她们有没有那种非常本能的需求,比如我也想自己一个人过得舒服点,不照顾别人?肯定是有的对吧。只是她们个体的意识和反思,不像我们现在期望的那样。

我们田调的时候碰到过家庭条件挺好,但选择自梳的姑婆。有一个老人是眼睛有一点残疾,村里人给她取了个不太好听的昵称。自己长得不好看,但也不想说求着谁娶,向她提亲的人她也看不上,干脆谁都不喜欢,也懒得给自己估价,想躲避被挑选的过程,就不嫁人了。

我们在顺德遇到过一个阿婆,她是下过南洋的。我当时问她为什么会选择自梳,她就靠着轮椅,然后特别自在地说,没人爱咯。我和翻译那一瞬间都有点不知所措,因为爱这个字,我们从来没有从老年人嘴里听到过。所以这个群体里也有自主选择独身的,不管她是为了逃避什么,也是她自己选择,她就是不想嫁。

●广州番禺一位八旬自梳女 讲述者供图

●浦潇月在档案馆查阅自梳女资料 讲述者供图

但是区别在于,西方强调的这种独立女性更多是个体的,而自梳女身上,广东一位学者曾经写过,当我们考虑封建时期的不婚主义和独身性,我们要知道的是她选择独身的前提还有一个群体意识。这不像我们如今说这个人选择不结婚,真的就是自己在做选择。

过去珠三角地区有冥婚一类的习俗,“嫁鬼”、“守墓清”、“墓白清”等等,都是指女方花钱买一个死亡男性的妻子名分。因为相对于不结婚,有些父母更能接受一个形婚,总之你得有名分。很多女性也是能接受这种形式的,可以落位,就是你老了、去世了,有一个地方可以让你安身。可是她们又不能存在于娘家,有些人就选择了买名分。在广义上,这也被划入自梳女的范围,等于是有名无实的形婚。

而自梳女建姑婆屋,其实也是为了解决这个矛盾。所以伍尔夫那句话,如果真的挪用到我们自身的语境里,我觉得它指的是姑婆屋,这个属于女性群体自己的空间。在这样的空间里,她们不需要取悦任何人,不需要恐惧任何人,她们内部是有身份认同的,有一个想象的共同体,也不需要面对社会的judge(判断)。

姑婆屋有两个很重要的集体场所,一个是佛堂,也是她们的公共聚会场所,她们会坐在这里喝茶聊天。我们之前到肇庆的永远堂,正中间就是佛龛、桌子,墙上挂了8顶草帽,旁边的小桌子上有七八个打水的大暖壶,还有同样数量的茶杯、椅子,可以推测出最后一代同时住在姑婆屋的自梳女数量。

特别惊喜的是,我们后来在这个佛桌下找到一个女孩的名字。我们回去查过去的报道、资料,发现是姑婆屋里一位姓梁的自梳女,收养了一个女儿。女儿嫁人了,又生了一个女孩。女孩后来考上大学,她的外婆,也就是梁姓自梳女在佛堂里给她摆了一桌酒席庆祝,做了供奉,女孩的名字就被刺在佛堂。那差不多是20年前的事,应该也是永远堂最后一次有那么多人聚集。之后这位自梳女也跟着养女搬走了。

我们当时还进到永远堂一个房间,里头大概有25个遗像,还供着灵位。姑婆屋里都有这种类似祠堂的房间,放着牌位,写着名字。我们收集了600多位自梳女的姓名,主要就是去姑婆屋的灵位上抄,像保存最好最大的益善堂,一个牌位上就有90多个名字。

这对应的其实就是男性宗祠,以前女性是进不了祠堂,上不了族谱的。我觉得很有意思的一点是,姑婆屋这种女性群居空间,并没有摆脱父权体系,她是挪用过来,然后重新赋予了自己的一些功能和意义。她们并不是完全的反抗和拒绝,而是在原本的体制里找到一个缝隙,然后在缝隙里发挥自己的创造力。

我其实是在前几天翻看图片的时候突然意识到这点,因为姑婆屋的牌位上是贴着一张纸,所有去世的人的姓名写在一张纸上。我发现我不知道谁是年纪最大的,谁最小,这和男性宗祠里按辈分摆放牌位非常不一样,她们是没有等级的。

●小组成员在姑婆屋中休息 讲述者供图

●自梳女阿转做了一桌子饭给项目小组成员送行 讲述者供图

前几天我跟阿转打视频电话,她问我你什么时候结婚啊,我就开玩笑说等你介绍啊。我跟自梳女交流的时候,有时候会讲我也不想结婚,然后所有人都会劝,说要结婚。因为她们最熟悉的还是那套传统的婚姻叙事,她们当初的选择很多也不是出于主动,所以把现在对独立女性的期望放在她们身上,其实挺不公平。

我最开始的时候会问她们,你后不后悔自梳?但很快就不问了,因为这个问题没有用,每个人的情况太复杂,根本不是给一个简单的是或否就能判断的。她现在也改变不了事情的结果,所以大部分人就倾向说不后悔,可是你跟她聊15分钟,她又开始抱怨现在没有人来看她,你说这到底是后悔还是不后悔呢?

新中国成立以后,自梳女这个习俗就慢慢消失了,当时说的是女性撑起半边天,女性也工作,也不是非要自梳这个仪式对吧。

而我们为什么要研究过去的事情?一个是单纯想留下更多历史记录。香港一位学者把这个习俗称为“主流中的次文化”,这其实就表示了这个群体的人数曾经是非常多的,但她们同时又被置于社会边缘。而且以前的史料都是男性写的,我不是说完全否定,但你不得不有一个警惕,比如过去就会有文章妖魔化这个事,觉得自梳女是,我们现在都不能断定,他们又是怎么知道的?

另一个我还是想通过她们和姑婆屋,就像照一面镜子一样,来看现在。

做这个项目的时候,我没有一个固定团队,都是各个行业的小伙伴感兴趣了,加入进来,但大部分参与进来的都是女性。大家都会想到自己的未来,比如我们也有不想结婚的想法,不想要后代,然后大家直接接触到现在还活着的自梳女,她们的生活状态也确实不是太好,我们就会去思考,她们当时的社会鼓励不够,各种养老保险、社会机制都不完善,那我们不想老了以后也是这样,该怎么办?

我也关注过现在的一些女性搭伴养老的试验,尤其是居住类型的实践,但没有看到持续结果。我们似乎还是没有太多别的选择,想到一个人步入老年时,还是会恐惧和担忧。

但我觉得我们现在可以去进行各种实践、讨论,发挥我们的自主性,或许最后能摸索出一个可行的社区模式呢?我也在跟朋友聊,想做一个工作坊,让大家自己做或者合作,制作居住模型。我很好奇更多女性了解这些故事之后,她们会怎么想象自己以后的居住空间,要满足自己的什么需求?

这个想象非常重要,在最开始,自梳女们也没有想过能建起自己的房子,也不会想到建了以后,这房子能住,最大的还能同时容纳300多人。她们之间并非亲生姐妹,甚至非同乡,但集体居住、娱乐、拜神、百年,在这里构建出了多元且独特的女性空间。这就是姑婆屋的历史给我们提供的一个可能性。