2024年的《政府工作报告》中,中国政府直面中长期高质量发展所遇到的难题,将科教兴国战略列入当年工作任务的第二项,并且提出统筹教育强国、科技强国和人才强国战略齐头并进。

这在多年以来的《政府工作报告》部署的当年任务中尚属少见。面对百年未有之大变局,如果理解这战略的执政思路,其中又有哪些亟待破局的难题,观察者网近日采访了在教育、科技和人才领域频有高见的北京大学国家发展研究院博雅特聘教授姚洋。

北京大学国发院姚洋教授

【采访/观察者网 高艳平】

观察者网:从对过去十五年的《政府工作报告》的梳理以及实际的施政轨迹来看:我们的教育领域过去更多强调公平公正和提升教育质量;到2024年的《政府工作报告》,谈到当年工作任务时,第二条提出了要深入实施科教兴国战略,强化高质量发展的基础支撑;并提出要坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进……为现代化建设提供强大动力。

从强育公平公正的民生保障角度,到强调强国战略统筹推进,为现代化建设提供强大动力的国家战略角度,作为一个经济学家兼教育工作者,您如何分析当下中国政府教育执政思路上的变化?

姚洋:我觉得把教育提升到国家战略的高度,是和我们整个国家未来几十年的发展目标一致的。的第二个百年目标提出,到2049年我们要全面建成社会主义现代化强国,更具体一点就是,到2049年要发展成为高收入国家。用现代高收入国家的标准来衡量,到2049年,我们按可比价格计算的实际人均收入水平应该达到美国的60%。

但是现在,我们的实际人均收入只有美国的30%,所以还有很长的路要走。在这个过程中创新肯定是第一位的,因为我们现在资本积累效率越来越低了,我们更多的要靠创新推动增长。创新的最根本因素是人才,所以我们把教育提升到国家战略的高度,这是非常重要的一步。

但是怎么去实施教育强国战略,涉及到的细节非常多。既然是一个国家战略了,那么就应该围绕着国家战略开展一系列的讨论。这个讨论不仅是教育工作者要参与,经济工作者、社会工作者、科学工作者都应该参与讨论。我们经常说教育是百年大计,个人觉得,这是和平年代的“国之大者”。所以政府要充分听取各界的意见,再稳步实施教育强国战略。

教育高质量发展不能继续围着“高考指挥棒”转

观察者网:2024年的《政府工作报告》中提到,“坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线”,词用得很重。不管是义务教育、高等教育,亦或是职业教育,您怎么理解“把高质量发展作为生命线”?

姚洋:这里的一个关键是如何定义教育的高质量发展。按照现在绝大多数学校的定义,很简单,就是选拔的优胜率。学校的目标是非常明确的:比如一个小学,小升初的时候有多少孩子能上好的初中;初升高要分流,是个大坎儿,每个初中的目标很简单,有多少学生能上重点高中;到了高中阶段,又有多少学生能上北大清华、985、211。

现在的职高也都以升学为主要目标。如果一个孩子上了职高,不能期待能上985和211,因为,即便是现在本科对职高也开放了,一个省只有4%的本科名额开放给职高。那对职高而言,目标就是这个学校有多少人上了本科,最后有多少人上了研究生。这都是我们调查之后得到的数据。

如果教育的高质量发展是按照这个方向走下去,仍然依赖答案结果来衡量,那我们的教育强国建设是令人担忧的。所以,什么是教育的高质量发展?教育强国,强在什么地方?我们要好好斟酌一下。

我们要对基础教育和高等教育有所区分。我一直在呼吁,要把高中阶段也纳入基础教育,而且,基础教育阶段不应该以选拔为主,而应该以培养为主。

姚洋教授认为:基础教育阶段不应该以选拔为主,而应该以培养为主。

我们不能把孩子从小就绑在答案这辆战车上,这样,我认为我们国家培养不出来真正的人才。基础教育就应该让我们的孩子去发挥他们的天性,让他们知道这个世界有多种可能性,而不是只是答案这么一条路。

要知道我们的每个孩子都是独特的,每个孩子都可以成为对世界有用的人,一个将来有成就的人,甭管他什么成就,他们都可以成就一番事业。

我们国家一直在强调基础教育阶段的公益性,我很认同。我们的课外补习新规即将出台,我觉得挺好,想搞基础教育,对不起,那就是得是公益的。实际上,基础教育阶段就不应该搞课外补习。

因为课外补习的事我们曾与教育部相关工作人员聊过,教育部一位司长说得很好,我们要深刻领悟总的思想。总说,这是关系到我们中华民族千秋万代的事。

我们把教育作为一个国家战略来考量,因为这的的确确是关系到我们中华民族千秋万代的事情。想想我们的古代,直到宋朝,科举答案都是选拔人才的好机制,但是到了明清,科举答案已经成了阻碍中国社会进步的最大障碍:原来宋代那些提倡新思想的书院,到了明清都成了备考场;开考八股文,考生被考傻了,“范进中举”就是一个极端的例子。

尽管说教育上升为国家战略,但是对于基础教育,我们不能放弃公益性的定位,而且还是要强调公平性、教育资源的均等化分布,这些是非常重要的。

不能一提教育强国,我们的地方就要集中优势资源,去争当教育强市、教育强省。都纷纷展开竞争,看自己的城市有多少考上北大清华,多少考上985。如果教育走上了这条路,我觉得我们的教育就走进了死胡同。

那什么阶段开始选拔?我认为基础教育结束之后,考大学的时候再选拔是比较合适的。读完高中之后,孩子心智比较成熟了,这个时候再开始分流、分类。

如果把高职也计算在内,我们国家有3013所高校(截至2022年5月31日),不可能所有学校都是一样的。哪怕是1270所本科院校,也应该分类。

几年前,教育部曾经有计划,要把这一千多所本科大学中的一半都转成技术类大学。我觉得是对的。这么多大学,不可能全部去做科研,我觉得只有头部的100来所大学做科研就够了。

分类之后,大家齐头并进,这样我们的教育既有培养一般人才的部分,还有培养技术人才的部分,这才是比较完整的。

基础教育阶段不应该有好坏学校之分

观察者网:我们看到2020年教育部已经就延长义务教育做了解答,认为2011年我们才全面普及9年义务教育,而且有地方并没有很好地落实基础教育的公益性,因此现阶段我们还不适合延长义务教育阶段。您前面讲基础教育重点要放在培养,而不是选拔。问题是,怎么评价一个学校是好学校呢?可能我们中国人的竞争意识太强了,总要有一个评价标准。

姚洋:什么叫好学校,怎么去评价?你这个问题问到点子上了。我的观点就在基础教育阶段就不应该有好学校坏学校之分,区分这本身就是错误的。如果有好学校和坏学校之分,说明教育资源的分配是不均等的。

我们看一下世界上其他国家如何保持基础教育的公平性?在日本,教师不是属于哪个学校的,它是学区雇佣的,教师在学区里的不同学校轮岗;加拿大也是这样。在缅甸,教师不仅在学区内轮岗,还要求全国轮岗。这当然也比较极端了,中国面积很大可能实施起来比较难,但是至少在学区里轮岗行不行?

中国人热衷于好坏学校的评价,我觉得问题出在根深蒂固的贤能主义思想,这根植在我们的血液里。

美国的教育制度有点像中国,好的高中也得考。旧金山的顶尖公立高中,一开始用答案的形式选拔入学,亚裔的比例就很高,后来旧金山通过一部法案,不再通过标准化答案选拔学生,而是改为抽签系统来招生。大家都同意,只有华人不同意。华裔家长认为,我们的华人孩子学习很努力,凭本事能上好的学校,抽签的方式把宝贵的名额给了成绩一般的学生,这不公平。

这足以说明,中国人的精英主义思想是流淌在我们的血液里。先别谈是否扼杀我们创造力的问题,就是活得太累了。本来活得就累,再加上教育竞争,活得更累。自古以来都是这样的,大家中学的时候都读过《范进中举》,范进考到快50岁了才中了举人,最后都高兴疯了。

我觉得现在到了要改变的时候了。因为牵涉到国民性和文化因素,这个改变得从制度上着手。

最近我开始动笔写一本构思了15年的书,书名暂定为《现代化的中国脚步》,其中一节是社会主义革命的部分。社会主义革命对中国意味着什么?其实,很重要的一点就是给中国人带来了平等意识。

中国的文化是精英主义的,是不讲平等的,士农工商、三教九流这都是古代社会描述社会等级的词汇。哪怕是新文化运动、五四运动中,平等这个词也很少出现过。社会主义革命带给我们的新理念,就是掏粪工和国家是平等的,只是革命工作性质不同。传统的中国精英是很难接受这一观念的,经过社会主义革命洗礼之后,平等观念才开始长出来。

学费不菲的“贵族学校”受到富裕阶层家长的追捧。

然而,经历了70多年的发展,我们的传统等级观念又有点死灰复燃。比如现在还有“菜场小学”、“贵族学校”之说;再比如,遭到舆论抨击的“驱逐低端人口”的说辞,都是两种观念打架的例子。

说到这里,很多人会很反感,今天我是鼓起勇气说这个话的。真的,今天提倡平等观念是要鼓足勇气的,因为这么一说,马上就有人会批评你,想回到过去吗?回到计划经济吗?可是,他们有没有想过,我们的精英主义走到极致了,就会走到反面。在教育方面,精英主义让孩子们围绕着分数竞争,最后都变成了只会做题的机器。

所以我认为,我们的基础教育不应该有好学校和差学校之分。

中国教育的精英主义文化传统,正在走向反面

观察者网:您主张要延长基础教育,而且更重要的是基础教育的重点应该是培养,而不是选拔。我觉得您担心的还是“刷题扼杀了中国孩子的创新能力”,不过中欧国际工商学院朱天教授有一个研究说,中国基础教育的质量在全球都是比较高的,这成为中国经济奇迹的原因之一;而且他的研究发现,中国的应试教育并没有扼杀学生的创新能力,论据是,在中国接受了基础教育的孩子,到了美国或其他高等教育比较强的国家,创新能力表现也不差,他还引用了世界产权组织的数据,中国的“发明家”占全世界“发明家”的比例最高,达到16.3%。您怎么看这个问题呢?

姚洋:朱天和我是四十多年的朋友,我很了解他的想法,我觉得他说的也没错。中国人如果去国外后发挥出了很强的创新能力,这说明别人的创新环境比较好。

我也说过,天才是教不坏的,而且天才很适应中国的教育体制。我曾经问过我们北大的天才数学家许晨阳,他是北大数学学院黄金一代的顶尖人才之一。我问他,高中的时候老是刷题,做奥数,觉得累不累?他说,不累,他课外活动很多,还经常踢足球。我突然就明白了,人家智商至少150,奥数题都难不倒,何况学校教的基础知识?所以这样的孩子是教不坏的,答案对普通人是挑战,但是天才学生在中国答案为导向的教育机制中是如鱼得水的。

另外,你要知道能够留学的人,尤其是去国外顶尖大学读书的人都是比较聪明的,是从我们的高中或者大学中掐尖掐出去的。到了欧美,特别到了美国这样创新环境好、且崇尚个人主义的社会,他们就有无穷的机会去表现。

2005年,钱老在病榻上提出了著名的“钱学森之问”:中国聪明人这么多,为什么出不了顶尖的科技创新人才?至今我们还没有得到满意的解答。

姚洋教授认为,”钱学森之问“,我们至今还没有满意的答案。

如果要给一个答案,无外乎是我们的教育出问题了,或者我们的创新环境、科研体制出问题了。中国人很聪明,我们有杨振宁、钱学森这样伟大的科学家,这说明中国人的智力是不差的。

所以,如何回答“钱学森之问”,还得要从我们的教育和创新环境方面去找原因。那我们的教育可检讨的地方是什么?那就是,我们是把每个孩子都当“工程师”来培养的;而美国的教育是给天才准备的。

中国人对于美国教育的评价是两极分化的,有人说美国的教育很好,有人说美国的教育很烂,学生连个算数都不会。这些说法都没错,美国的教育就让孩子自由发挥,天才就容易冒出来,而对普通孩子来说啥也没学到;而中国的教育更多是为普通孩子准备的,把每个人都培养成了“工程师”,即使是天才也可能变成了“工程师”。

还有,我们的学术环境、社会评价对顶尖人才的培养不利。北大数学系有一个毕业生叫张益唐,1985年去美国读博士,1992年博士一毕业就失业了,一度居无定所,直到7年后才在大学得到一份教职。到了58岁,他在“孪生素数猜想”上取得的里程碑式的成果才引起轰动,此前他几乎没写过什么论文。

中国会给这样的人才机会吗?我们的环境更多都是“一个萝卜一个坑”,每个“坑”都是用量化指标竞争上岗的,天才很难冒出来。那怎么办?得从制度上解决,得从基础教育阶段就开始解决。

朱天的研究说,我们向海外输送了很多发明家,这没错,但是我们缺乏那种最顶尖的、像马斯克那样的天才。美国能出马斯克那样的天才,当然跟美国的社会环境、创新环境有关系。火星,我们好多人想都不敢想这些事儿,在中国,有人要是提出这样的想法,八成会被当成骗子。对中国的孩子来说,从小被归训好好学习、考出好成绩才是正道,孩子稍微有点“离经叛道”,马上就会被打压。

中国的贤能主义或者叫精英主义的文化,当然有好的一面。比如领域,我专门写过一本书叫《儒家:当代中国的理想原型》,就讲中国选贤任能的儒家传统,在古代乃至当下改革开放以来,都发挥了非常积极的作用。但是任何事情走到极致,就会走向反面。就像美国的个人主义,它对促进美国的创新很有用,走向极致之后它演化到了反面,造成社会撕裂。

我不得不说,我们的教育太过于精英主义了,已经走到了反面。有些方面甚至令人迷惑痛心,比如说,小学生10分钟课间休息,不让出教室,这是违背孩子天性的做法;再比如说,精英主义主导之下的好学校兼并差学校,学校越搞越大,一所学校学生规模达到六千多名之多,一个班少则40人,多则50多人,教育讲究因材施教,孩子们的特性如何能够得到关注?

北京有一所超级学校,我学生的孩子曾在里面上初中。我和这个学生目前一起合作中考分流的调研项目,她加入合作,很大原因是因为她儿子的经历。比如孩子每晚12点都做不完作业,孩子完不成作业,老师会把家长叫去在班级会上批评;孩子答案成绩下降了,老师当着全班同学的面痛哭,说你们对不起我。你想,这不是摧残我们的孩子吗?而且,初中的数学难到什么程度?两个北大毕业、美国布朗大学经济学的博士,初一的数学题做不出来。疯了!

我们的教育都成这个样子了,什么是高质量教育真得需要好好思考一下了。很多家长担忧,自己的孩子会不会做题做成傻子。但是家长没办法,你不这么做,别的孩子会这么做。最后就形成一个最坏的均衡,就是所谓坏的纳什均衡。

怎么去打破这种坏的均衡,得靠外力。还好我们有政府,我们的政府可以从制度上去改变这种现状。

高校改革:商科法学要压缩 工科要增加

观察者网:《政府工作报告》指出,实施高等教育综合改革试点,优化学科专业和资源结构布局,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科。从经济学现在的学科专业和资源结构布局来看,您认为综合改革的试点有哪些着力点和方向?

姚洋:我觉得这里的优化学科专业和资源结构布局,是说要调整一些专业的配置。

首先,过去几年推动的将部分本科院校改制为技术类大学的计划,还是要往前推。办技术类大学其实比办普通大学要难,首先学校需要很多实验设备,还要有实操能力的老师,这在任何国家都稀缺,在中国就更稀缺了,所以推动大学的转型难度很大。

其次,未来的高校改革,经济、法学和商学这部分学科要压缩,工科比例要增加。

姚洋教授认为,高校改革的方向是经济类、法学类文科要压缩,工科要增加。图为2020年11月开进中南大学铁道学院的高铁车头。

我承担过一个“十三五”计划的前期研究,内容是我国高等教育的发展趋势。我们发现大学扩招之后这20年增长最快的专业是经济、法学和商学。为什么这三门学科增长快?就是因为好办,需要的资金很少,只要有老师就可以教,所以增长最快。

同时,我们也发现工科的比例在下降,当然这也和我们高校合并是有关系的。原来很多工科院校都是专业学院,比如说钢铁学院、地质学院,后来都改名了,都变成了综合性大学了,我觉得这是需要反思的。

至于中国优势学科发展的问题,就经济学而言,这些年我一直在强调,中国的经济学者应学会设定自己的议题。

总给我们提出来的要求是,要建立自己的自主知识体系,我觉得这个方向是完全正确的。当然魔鬼在细节里,真正的问题是怎么去做?我们快速出版教科书,就是建立了自己的知识体系?还是说我们久久为功,花上几十年的时间来做这件事情?

我觉得这件事情急不得,肯定至少需要一两代人才能完成。但第一步就是要学会设立自己的议题。现在的研究议题基本上都是美国经济学界给我们定的,别人做出的理论,我们用中国的数据去套用验证一下;或者外国人愿意看什么样的文章,我就写什么样的文章。这些论文都发表得又快又好,但是长此以往,是建立不起来中国自己的经济学的。

中国的经济学者必须得学会设立自己的议题,这个议题的评判标志,我认为就是“两个有用”——对中国有用,对经济学的发展有用。

符合这两个标准其实很难的。我们有些经济学者做了堆研究,用的数据、解决的问题都是美国的,可笑不可笑?

既然研究的东西要对中国有用,要对经济学的发展有用,就不能自说自话,要能从中国的特殊性里发现具有普遍价值的东西。这非常难,但值得我们去做。

政府的产业政策要恰当

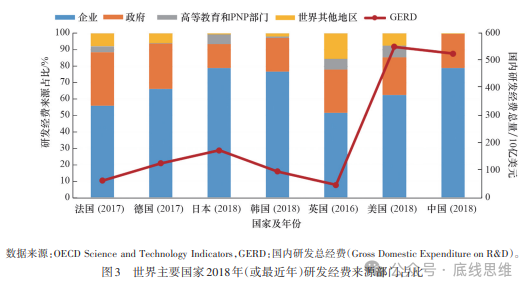

观察者网:下面我们聊一聊与之相关科技强国战略。2020年中国学者原帅等人所做一份研究报告显示,7个国家中(包括中日韩和英美德法七国)在科研主体方面,企业部门均为最大的研发经费来源部门。其中,中国的企业经费占比达到76.63%,高于美国的62.37%。这个数据挺令人惊讶的。来自政府的科技创新经费,中国占比20.22%,低于美国政府的22.96%。7个国家中高校执行的研发经费占其研发经费的占比,中国最低,仅为7.41%,英国为22.54%,美国为12.85%。

我们看2024年的《政府工作报告》,以及在《论科技自立自强》中,都提出要强化企业的科技创新主体地位。您也在《发展自主技术的两个关键问题》中更多强调,创新应该由市场来做,您认为该如何鼓励企业加大创新科研呢?

姚洋:我国的研发经费总投入已经超过3万亿元,仅此于美国位列世界第二。在研究经费来源中,我们的企业投入占比不低,超过了70%,我们跟美国的差距主要在高校科研投入这一块,我们高校的科研投入比较少。

与其他7国相比,中国高校科研经费投入占比最低。来源:原帅、 何洁、贺飞《世界主要国家近十年科技研发投入产出对比分析》科技导报 2020, Vol. 38

总体而言,我们的基础研究投入比例比美国低,我们的应用投入比例比美国要高,但这是合理的。因为美国的创新偏向于从0到1的创新,我们还有很多创新是跟随性的。所以从创新的资金匹配来说,这个比例是比较合理的。

当然有很多人说我们的基础研究投入不足。但这需要一个过程,随着我们的收入水平进一步提高、更加接近世界科技前沿,我们的基础科研投入会进一步增加。

那么怎么去鼓励企业的科研投入,我觉得我们国家已经做得非常好了,有各种各样的安排去鼓励大家创新。

比方说小巨人奖,专门鼓励优质中小企业的排头兵。但是企业在成为小巨人之前,还是得靠市场、得靠VC,所以创投市场要发展起来。

2018年之前,中国在创投行业发展得非常好,但是这些年无论资金量和投资案例数量都下滑了。其中一个原因是“去杠杆”政策,导致创投资金来源断了。所以科技强国发展中,创投市场还要再大力发展补回来。

为什么说得靠创投资金,得靠市场? 因为我们不知道创新究竟会从哪冒出来,得靠市场力量去培育,靠每个企业家的敏锐观察,而政府很难去通过计划手段来推动创新。

政府资源有限,我不赞成政府用老百姓的钱去做创投。目前我们很多政府引导基金在搞创投,我曾经到一些地方政府调研,问了一些地方政府引导基金的做法,他们基本上都要求企业保本或者签对赌协议。这实质上就是要保证企业家100%成功,这是不符合创新发展规律的。

政府应该搞以前的863重大科技专项计划、现在小巨人奖励性的计划等这些锦上添花的事儿。雪中送炭的事儿,政府是做不到的。

我们要相信,企业家身上的那股子创新精神。我举个例子。我们北大EMBA班的校友叫慕雷,他是国内一家防火材料行业头部企业的创始人。跟他聊过我才知道,工业防火材料是国际巨头垄断的,而我们国家原来国产的防火材料都是都不符合国际标准的。偶然的机会,他押上了自己的全部积蓄,投资了数千万、花费了十年研发了一款新型防火材料。

他第一次带着新产品去芝加哥做测试,结果没通过。当时在芝加哥的密执安湖畔,他说跳湖的心都有了。后来还是不死心,决定回国之后接着干。结果三年之后就做成了,入选了“小巨人”企业。有了政府的“小巨人”背书之后,银行授信都来了,不需要抵押就给贷款。

政府资金究竟什么时候介入,是有学问的。就是在企业做出特色之后,政府再介入。这个时候政府信用为企业背书,是有用的。

2010年之前,我们的光伏行业的政府补贴,从项目建设期就去补贴,投资生产能力,结果出现了很多做得很烂的企业。

观察者网:现在我们的光伏行业发展迅猛,成为出口“新三样”之一,可见政府的产业政策还是起了很重要的作用的。

姚洋:的确。但是,我们不是在讨论要不要产业政策的问题,而是要研究产业政策的方式方法问题。

回头去看光伏行业的发展,亏损太多了。无锡尚德、江西赛维、汉能等行业大企业纷纷破产。光伏产业现在好,是因为整个产业10年前洗了一次牌,现在活下来的光伏企业,绝大多数是那些脚踏实地的民企。在2013年,政府也吸取教训,对光伏行业的补贴改成了发电量的补贴。

2023年2月14日,浙江格普光能科技有限公司的技术工人在对光伏组件进行单片质量检测校验。胡肖飞摄(人民视觉)

我觉得产业政策有两个显著的成功案例。一个就是高铁,高铁也可以说是举国体制搞成的。为什么高铁能成功?我不是这个领域的专业人士,但根据我的了解,我们引用的高铁技术其实是比较成熟的技术,中国高铁做的最主要的事是把速度提上去,我们吸收集成了各个国家的技术,最后成功了。

还有一个成功的例子就是电动汽车。10年时间里,中国电动汽车从无到有,做到世界第一,不光是产量世界第一,技术也世界第一。中国的电动车是如何成功的?这是很有意思的一个案例,我还没看到很好的研究成果,但值得好好去研究。

有一样可以肯定的是,中国电动车的政府补贴方式和最初的光伏补贴不一样,是补贴产品,卖一辆车补贴多少钱。车企想从政府获得补贴,竞争的不是投了多少资,而是能卖出多少产品,而卖产品的前提是质量要过关。因此,电动车的补贴能够带动企业更新技术。

而且中国还提前制定了退坡计划,从2018年开始就实施补贴退坡,现在退的基本上都没了,只有一些地方政府还在补贴,已经不补了。电动车的产业政策就特别成功。

技术创新:不要言必称AI 应多点开花

观察者网:2024《政府工作报告》还讲到,增强原始创新能力,加强颠覆性技术和前沿技术研究;同时提出要扩大国际科技交流合作,营造具有全球竞争力的开放创新生态。您曾经在一篇短文中指出,中国的创新模式既要看美国模式,也要看德国模式,就是既鼓励0-1的颠覆式创新,又要鼓励研发1-N的中间技术研发。二者结合,是否可以理解,在中美技术竞争的背景下,我们既要做颠覆性的创新,也要坚持拿来主义,二者并行不悖?

姚洋:没错!因为特别是现在,美国在最顶尖的领域比如AI领域仍是领先的。去年大家热议ChatGPT,最近又推出了文本描述生成视频的人工智能模型SORA,可见美国在人工智能领域迭代的速度是特别快的。

姚洋:无需言必称AI,科技创新应多点开花。图为Sora视频样片截图

这就是0-1的创新,现在我们全社会的注意力都集中在这上面去了,我是觉得没有必要。说句不好听的,别老去嫉妒美国。

从另一个角度来说,美国不可能再去搞中等技术的创新,因为美国的产业都空心化了。所以美国只能越搞越尖端,当第一,美国人很累的。我们中国还可以像日本和德国一样,继续搞1-N的创新,每个领域的前景都还很广阔,还有很多可做的事情。当然,中国比德国和日本都大很多,雄心也高,我们也要努力攻关颠覆性技术。

但现在大家老是说0-1的创新,搞得企业家心里发毛,认为不追赶技术前沿,就好像没啥好做了。于是,我们的企业家就会一窝蜂地往这个领域涌。

地方政府更猛,要投就投AI、新能源,反正都是要最尖端的。最终的结果就是这个行业扎堆投资,造成资源的浪费。地方上专心把本地的优势产业做大做强不行吗?这种赶时髦式的扎堆投资风气并不好,我认为还是得让我们的企业静下心来做一些实实在在的创新。

比如说我刚刚提到的工业防火涂料,美国人在这个领域做得很好,我们为什么还去做?因为我们要打破美国企业的垄断,这样成本就降下来了。这种事情我们也可以做。

对政府官员而言,坐在办公室能想到防火材料是一个好行业吗?防火材料其实是个巨大的产业,建筑等很多领域都缺不了它。与之相关联,还可以向防腐材料延伸,应用范围也很广泛,如果企业能做得好,可能公司市值能上千亿。

这不是0-1的创新,这实际上是进口替代,连1-N都是谈不上,但仍然很重要。所以我主张,我们的创新要多方面、多点开花。

高校创新人才激励瓶颈待解

观察者网:与创新强国策略相关的是人才强国战略。这个方面大家讨论比较多的是,我们目前面临人口负增长、人口老龄化,以及所谓的人口红利消失。那么您觉得从长远来看,什么样的人才强国战略,才能够服务于我们的高质量发展、中国式现代化建设的目标?

姚洋:我觉得制度环境还是第一位的。我刚刚说了,我们的基础教育对于我们孩子的创新是有抑制的。为什么这些人一出国,创新能力能够发挥出来,创新环境是很重要的。

所谓科技创新的集体攻关,我可以肯定地说,是不存在的。我认为创新、特别是基础领域的创新,还是需要强调带头人的作用。一个团队怎么去创新是带头人决定的,是项目牵头人PI(principal investigator)来决定团队的研究项目和方向。

现在老有人批评我们的院士垄断资源,是“学霸”,这是不懂科研规律的说法。全世界都这样,权威的科研人员或者院士已经七、八十岁了,他们当然不会亲自下场去做实验,这样做是人才的浪费。牵头人的综合能力一定是最高的,包括人际交往能力、资源整合能力和学术综合水平等等,他们带团队来做技术攻关,他们的想法最重要,如果他一个决策错了,整个团队就错了,几千万科研经费就浪费了。

所以,即使是一个团队,其科研的成功与否很大程度还是取决于带头的PI,所以科研仍然是一个个体的活动。既然是个体活动,制度就要有相应的变化,因为我们的制度仍然是向集体攻关倾斜的。在这方面,我们的体制还有很大的改进空间。

创新、特别是基础领域的创新,需要强调带头人的作用。图为植物发育生物学专家杨维才院士和他的学生们在一起。

我们一直在强调产学研相结合,但一直没做好。对科研成果中的个人贡献怎么确定,还没有明确的说法。在这方面我在美国的母校——威斯康辛大学就做得很好,这所学校开办了很多衍生企业。

威斯康辛大学有一套成型的办法去鼓励教授们出去办企业或出让自己的专利,最后学校得利,教授个人也得利。在《拜杜法案》出台之前,美国是不允许像威斯康星大学这样的公立学校的研究人员,去享受学校实验室科研成果转化后的商业利益的,当时推行的是“谁出资谁收益”的政策。1978年美国通过《拜杜法案》,规定高校享有独占性专利许可,而发明人有权分享专利许可收入,这就大大地激励了高校科研人员参与创新以及成果转化的热情,也对美国后来在科技领域的突飞猛进起了非常关键的作用。

我们要打造科技强国,如何推动产学研结合,促进基础研究和创新技术的落地,也需要补齐相关法律法规方面的配套措施。

观察者网:所以说人才激励和我们的科技强国战略是要共同推进的。《政府工作报告》还提到了要实施更加积极开放有效的人才政策,要推进高水平人才高地和吸引集聚人才平台建设,促进人才区域合理布局和协调;加快建设国家战略人才力量, 努力培养造就更多一流科技领才和创新团队。

大家很自然就会想到,美国作为一个国家,它吸引了成千上万来自全球的人才,为美国的创新打下了坚实的基础。我们人口众多,怎么样的人才战略是积极、开放、有效的?能够多吸收全球顶尖人才,为我们打造科技强国、建设中国式现代化的目标服务?

姚洋:就国内而言,中国在这方面已经做得很好了。我觉得层面就别提打造人才高地了,有些地方已经做过头了。地方政府明白吸引人才是最合算的,只要他们有钱,为了争夺人才拿出来的资金都是海量的。

比如说我现在在杭州,杭州给一类人才的住房补贴达到800万人民币。到深圳,工资给的都是天价,一个经济学的博士毕业生就可以给到120万。

人才高地在哪儿?当然是在有钱的地方。我们的政策在打架,一方面说要让人才到中西部去,另一方面又说要打造人才高地,这是互相矛盾的。打造人才高地,就是鼓励地方上争夺人才。

吸引国外顶尖人才方面,我们倒可以做很多事情。首先我们的政策还有修改的空间,这句话读者肯定不爱听。2021年,我们的局曾经推出来华工作外国人的签证便利化措施,但是时至今日,外国人在华工作签证只有半年。我觉得最少一年,对于愿意长期在华工作的外国顶尖科技人才,3-5年的签证才是比较合理的。

特别是在美国遏制中国的当下,美国泛安全化政策泛滥,导致一些科技人才被怀疑、排挤,如果中国能够乘此机会,吸引他们来中国,也不失为人才战略的高招。

中国的绿卡是世界上最难拿的,更别说中国的公民身份,每年能入中国籍的人凤毛麟角。为什么说国外人才来中国很重要?因为不同环境的人才,会带来一些新的想法,互相补充,这些都是对创新很有利的。

创新有多难,很多时候其实就是起步于一个对话、一次思想碰撞。大家都知道硅谷的创新生态很好,来自全球各地的行业人士,互相交流,贡献点子,彼此吸收别人的想法,大家都会提高。这个很重要,但是中国,包括深圳还没形成这样的创新氛围。

所以,要吸引顶尖人才打造科技强国,中国的政策必须要改,但这个难度太大,因为我们的民族主义情绪高涨,民众不理解。因此,需要政府拿出勇气来推动。