【文/观察者网专栏作者 徐文海】

内蒙古开鲁县新增耕地收取有偿使用费事件,经过开鲁县三次通报之后,事件的具体详情已经大致清楚,也只有在大致清楚之后才有了较为客观评价的可能性。

针对此次事件,咱们主要关注四个关键要素。

视频截图

第一,此次事件本质上属于“农村土地三过”问题。

伴随着进一步改革开放的农村集体用地盘活,很多农民改变身份性质以及不再过度依附在自有耕地之上。为了更加高效地利用农村土地、进而提高农民收入,农村土地承包成为了一种制度创新。

然而,这种土地承包在法治不健全、存在各种违法违规的彼时,也就诞生了非常多“租金过低、承包面积过大以及承包时间过长”的情形。很多地区的耕地租金在2000年左右也仅仅20元每年每亩,且常常一租就是30年,极端的还存在过50年到80年的情形,面积百亩以上的不在少数。

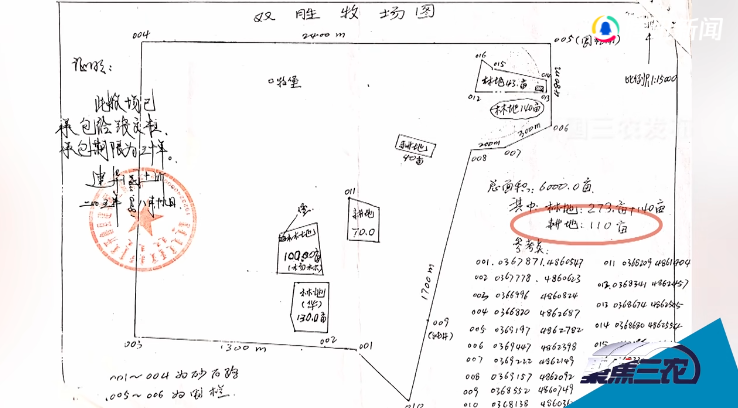

在本次事件中,虽然土地性质属于荒沼草甸子土地,但在2004签订时也仅仅只有4元每年每亩、面积多达5600亩之多,租期从通告中虽未看到,但以相关法律规定的限制以及到了2024年还存在来看,大致应该在30年以上。

如果没有此次视频中相关人员的语言和行为的表现,仅就这些客观的数字而言,绝大多数具有淳朴道德观的一般理性社会自然人应该都能得出这个结论,即:从现在的经济效益和条件来看,租5600亩、每亩4块钱一年、一租就是30年的土地承包合同,可能真的有点“夸张”了。对于土地实际所有人的每一个农民而言,稍显不公平。做个可能不太恰当的比喻,就跟和你签个30年卖身契、每月只给50元的感觉有一定程度的相似性。

先不着急用“谁让你自己签字,自己选的路爬都得给我爬完”来反驳,大家需要注意,这里面利益真正受损的一个个农民,可能压根不是当年签合同的那个人!这其实是这次事件非常大的一个问题点。换句话说,承租人的利益与出租人的利益之间的平衡,可能因为实际合同签订者与权利人在一定程度上的分离而显得更为难以调整。

第二,如何在法律角度看待这一事件。

任何在法律角度的解决,往往都是预设价值之后的反向寻求法律规范的解释论展开。本次事件同样如此。

在前文分析的基础上,站在“如果可能,最好对农民利益与承租人利益之间寻求更恰当的平衡”这一解决目的的视角的话,我们必须承认,村集体与承租人之间是存在土地承包合同的,我们至少不应该简单粗暴地借用行政强力之手去废止合同,更应该从合同是否可变更或者可撤销的角度来寻求解决。

倘若真的想要寻求对这一合同的变更,就有必要对当时的合同签订情况进行回溯查证,彼时合同签订时是否存在村干部违法寻租的情形、是否存在恶意串通侵犯村集体利益的可能性。若有,则达成了合同可撤销要件(民法典154条恶意串通、以及1条代理人不当行为,两条都有适用的空间)。其实在有些地方发生过类似案件,甚至还有相关人员因此受到刑事处罚的先例。

即便没有,就如最新一次通告所称,也存在依据民法典533条适用情势变更原则的空间:合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民或者仲裁机构变更或者解除合同。

情势变更原则更多的是对于合同双方利益平衡以及公平的一种体现。回到本案中,根据通告所称,承租人已将绝大多数的地块转租他人经营,每亩年租金700元;而村集体考虑历史背景和现实情况,同意对每亩新增耕地(而非全部)收取200元的有偿使用费。如果能够结合承租人变更耕地所付出的物力以及人力成本,考虑到实际已经获得的租金收益与剩余租期内的租金关系等等,综合地判断这一200:700的关系,能够较为客观化地给出说理的话,从直观的第一感受而言,我对于这一有偿使用费的额度没有过于苛刻的观感。

公告还指出,由于私自开垦耕种,致使有偿使用费的目标对象4650亩土地被“国土三调”认定为耕地,实际改变了合同约定的土地用途,造成了合同标的物性质发生变更。以及承租人实际上再次转租,是否也违反了合同约定,因此构成了承租人的违约或者导致合同可撤销。公告没有做定性,但这种给读者的诱导性表述确实表明他们有这样的考量,但他们也同样谨慎地不敢做出这样的认定。

从我的视角出发,我不认为这两项可以成为合同可撤销的事由。

一来,土地性质的变更这一认定可能并非承租人申请变更所致,实乃“国土三调”做出,不可将土地性质在法律上变更的责任归于承租人。

二来,从合同租赁目的而言,土地合同目的包含饲草料种植,进行其他农作物种植的行为是否可能具有可解释性存在空间?但更为重要的是,其变更进行耕种行为并不是2024年才做出,在很多年前尤其在2018-2019“国土三调”都做出耕地认定的前后,都没有去纠正这一错误的违反合同目的的行为(当然也包括转租行为),是不是意味着出租人对承租人相应行为的默示许可?尤其结合不同时期对于耕地的重视,不断出现“退A还耕”“退耕还A”这样的政策拉扯之下,我们极大地怀疑彼时对于这种新增耕地的行为不仅不反对,反而还有可能存在鼓励至少存在同意的可能性。

综上,从变更合同的角度来对待这一事件肯定是最为合理的选择。那又究竟该由谁来主导合同的变更呢?政府还是?

第三,地方政府在这一事件中究竟扮演什么角色?

从前文的分析来看,合同的双方是村集体和种植大户,即便是通告,都在结尾明确地说“经过县镇村协调化解,该村群众已同意采取诉讼方式主张权益”。似乎政府机关压根不是当事人,却如此积极地冲在了第一线,而最后最大的输家就是那个完全分不到任何补偿费而被的建华镇委副、政法委员了。

如果你也持有认为政府公务人员在“狗拿耗子多管闲事”,他们应该直接让村民按照通告说的去诉讼就完事这样的价值观的话,我想你可能已经陷入了西式好讼主义的法律万能论中去了。

司法是解决的最后一道屏障,它应该谦抑地等在各种解决形式都无法实现目的之后才能现身。行政性的解决在我国尤其在乡镇村一级本就应该承担起最主要的责任。“有问题找政府”,尤其找对于各自行业存在监督管理职责的行政机关首先解决,是当然的选择。

不仅如此,我们从视频中村里某位支书所说的“上头让我敛钱我就敛钱”,以及通告中开篇就提出的“开鲁县作为上级确定的新增耕地高效利用试点单位,依程序制定指导方案……”,说明主导此次新增使用费的仍然是政府。

毫无疑问,经过长期调研,对新增耕地的使用现状有了充分的深度和广度的研究之后所提出的新增耕地高效利用试点的初衷,肯定是为了在做大蛋糕的基础上如何更为公正兼顾效率地进行分配。这是政府的职责,更是政府的担当。

试想,在没有进行改革前,村民甚至都没有集中性地提出要增加使用费,尤其连村支书都说“上头让我敛钱,我就敛钱”这种一看就知道他连他们村集体存在变更合同可能性都不清楚的情形下,政府主动的行为更多就是出于希望帮助更多农民增加收入,进而过上更好的生活,即便这种目的来自上级的考核。

所以,无论从行政机关相关试点工作的主导性,还是对解决的优位性,都决定了以建华镇委副为代表的一线公务员队伍当然地出现在最艰难的位置。但这意味着,他真可以如视频中这么做吗?

第四,一线公务员应该怎么办?

我相信“我也不懂法”这句话绝对是这人在争执中上头之后的表达,而视频的录制以及剪辑不可避免地带有发布者的主观性。但即便类似于防卫挑唆,我仍然觉得这位委副、政法委员确实可能不是一个优秀的政干部。从他的表达中,我也切实感受到了一线公务员对于法律在基层工作中“无力”的一种真实的内心流露。

你若向民众投之以“释法”,民众可以报你以上访。你今天跟大家说规定是这样的,明天可能又出一个专项行动。法律在基层治理中的无力,既有民众法治教育接受度不够的原因,也与专项行动时不时出现有关,当然,也因为部分一线基层公务人员本身对法律不够尊重。

有位毕业后当公务员的学生跟我分享过,他的领导讲过一句话——“最头疼你们这些学法的”。但我仍然想说,基层法治可能因为效率等情况而导致上限不高,但它同样下限不低,而其他更有效率的治理方式虽然可能上限很高,但对应的下限可能就会很低,此次开鲁事件就是例证。

最后我还想补充一句:时代变了,尤其在全民自媒体时代,我们的公务员入职培训至少得增加一两门情绪管理、媒体应对这样的课程了,而且得至少每两年学一次,每次48学时以上。